La province congolaise du Haut-Uélé face aux défis écologiques

Face aux dérèglements écologiques globaux, le Haut-Uélé, au Nord-Est de la RDC, interroge ses ressources, ses traditions et ses pratiques. Ernest-Pontien Tambwe Bolongo explore les défis et les potentiels de cette région, entre exploitation des ressources, diversité des écosystèmes naturels et sociaux, et prise de conscience différentiée. Une invitation à penser une écologie populaire, enracinée et solidaire, pour habiter autrement notre monde.

crédit : Ernest-Pontien Tambwe Bolongo

L’urgence écologique n’est plus à démontrer. Pour y faire face, beaucoup reconnaissent l’inefficacité de la stratégie du cavalier seul. Au contraire, il faudrait fédérer les efforts, tout en gardant à l’esprit que les défis se posent différemment d’un milieu (socio-culturel) à un autre. S’appuyant sur cette considération, il s’avère bénéfique de partager les expériences en lien avec le défi de cette crise écologique, mais aussi les modalités de résilience qui s’offrent ou qui sont effectivement mises en place par différentes communautés.

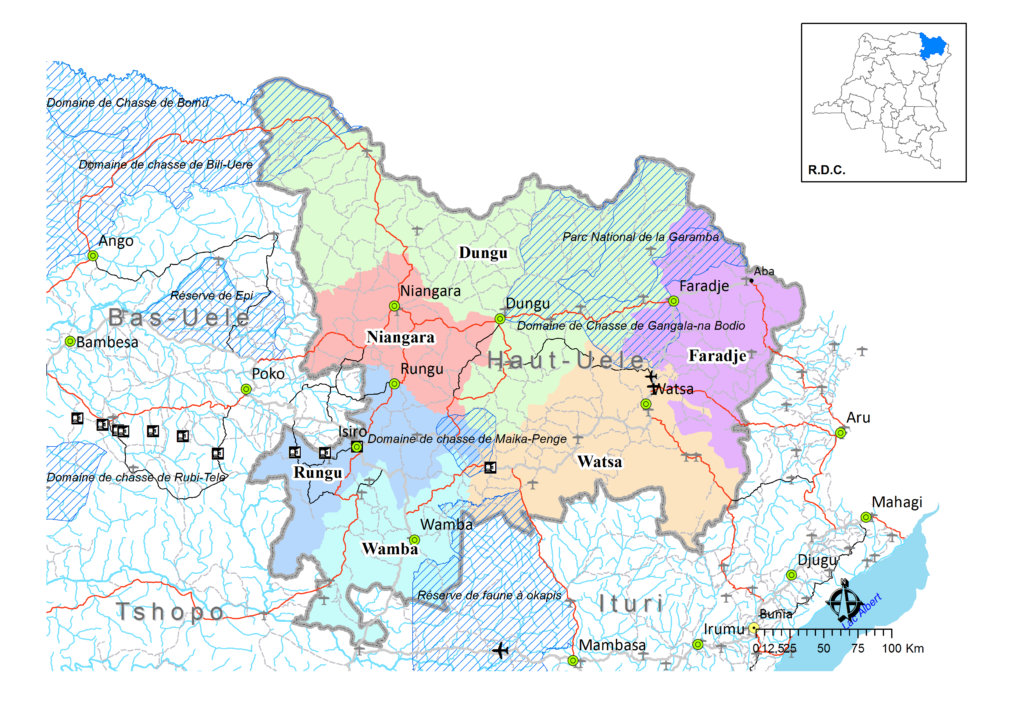

Dans cet article, je me penche brièvement sur le cas de la région du Haut-Uélé en République Démocratique du Congo (RDC) et je m’emploie à en décrire la situation aux fins de partager les expériences vécues, de donner à réfléchir et de renforcer la solidarité autour de ce défi de portée mondiale. De plus en plus, celui-ci nous fait prendre conscience que tout est lié, y compris les destins de nos communautés. Pourquoi le Haut-Uélé ? Non seulement parce que je suis originaire de cette région. Mais aussi parce que l’opinion internationale estime aujourd’hui que les ressources naturelles du bassin du Congo dont fait partie le Haut-Uélé (la rivière Uélé est en effet un affluent du fleuve Congo), doivent être sauvegardées pour le bien de toute la planète. Je vous emmène ainsi au Nord-Est de la RDC, au centre de l’Afrique, dans une province qui recouvre six territoires administratifs dont vous n’entendez sans doute que peu parler : Dungu, Faradje, Niangara, Rungu, Wamba et Watsa[1].

Un paradis écologique ?

À première vue, le Haut-Uélé pourrait être considéré comme un paradis écologique. Mais toutes proportions gardées. Il regorge de différentes ressources naturelles : les sols arables, les cours d’eau comme l’Uélé qui a donné son nom à la province, la Bomokandi, le Nepoko ou le Kibali. Mais aussi d’une grande biodiversité, notamment toute la faune présente dans le parc de la Garamba implanté aux territoires de Dungu et Faradje. Les minerais sont d’une quantité et d’une diversité impressionnantes : l’or, le diamant, le fer, le zinc… pour ne citer que ceux-là.

Les populations humaines contribuent elles aussi à la biodiversité tant les particularités culturelles et la diversité sociale participent d’un riche patrimoine constitué de nombreuses ethnies et collectifs socio-culturels. Ceux-ci vivent ensemble et portent en eux un passé et un présent riches d’événements marquants de l’Afrique et du Congo. Il suffit de penser à l’organisation politico-administrative des peuples Azandé, Logos et Mangbetu ; au patrimoine artistique boa, budu ou aux folkores de Bayogo et des Likas, etc. Tout cela constitue une mosaïque ethnoculturelle extrêmement riche de l’humanité et de l’histoire des populations en Afrique. Mais l’impression dominante est celle d’une fragilité tout autant en matière de biodiversité qu’en ce qui concerne la cohabitation pacifique des populations. En effet, il faut craindre que la manière dont évoluent actuellement la gestion et l’exploitation des ressources naturelles n’expose (davantage) cette partie de la planète à l’effondrement de la biodiversité, ne favorise des conflits ouverts, et ne dresse ainsi des communautés les unes contre les autres, ce qui semble déjà survenir actuellement.

Une économie de subsistance en changement

L’économie n’a pas de configuration homogène sur toute l’étendue de la province du Haut-Uélé. Cependant, les activités agricoles dominent dans presque chaque territoire. Les populations pratiquent à 70% une agriculture de subsistance. Les pratiques agricoles faites de défrichages, de feux de brousse et de labours sont courantes. Les pratiques de jachère sont également fréquentes. Elles consistent à laisser reposer le sol pendant quelques saisons de culture en vue de rafraîchir les étendues arables. Les rivières donnent lieu à des activités de pêche sur la Bomokandi. Dans quasiment chaque territoire, des familles et des communautés s’adonnent à l’élevage du petit bétail. Dans les territoires de Niangara et de Dungu en particulier, des populations Mbororo[2] ont surgi avec du gros bétail en cheptels localement importants, et ce depuis plus de dix ans. Notons en passant que ces déplacements d’hommes et de bétail ont régulièrement posé des difficultés de cohabitation entre peuples agriculteurs autochtones et des éleveurs peuls nomades, en quête perpétuelle des zones pastorales adaptées à leur mode de vie.

Il y a ensuite des poches d’exploitation artisanale des minerais avec de petites carrières d’or dans le territoire de Wamba mais aussi de Watsa, de Rungu et de Faradje, en plus de l’exploitation industrielle de la société Kibali Goldmine installée à Durba, une localité dans le territoire de Watsa. Depuis quelques années, on observe aussi une exploitation de plus en plus intense des forêts, et particulièrement du bois, donnant lieu à une vague d’exportations notamment vers l’Ouganda. Cette exploitation aurait contribué à une perte de quelque 640.271 hectares de forêts selon les études du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). C’est une déforestation dont on ne peut pas encore détailler la nocivité des effets au-delà de quelques sensations de phénomènes extrêmes comme les vents violents sur de larges surfaces restées sans arbres, des inondations intermittentes ou le « ressenti » de la désertification croissante des zones situées à proximité des territoires de Faradje et Dungu. On parle aussi des troubles de stabilité saisonnière notés et subis par des agriculteurs. Face à ces dangers, quelle sensibilité écologique, quel degré de conscience développer pour faire face aux défis ?

Une sensibilité écologique à plusieurs variables

Il est vrai que dans une région comme le Haut-Uélé, l’empreinte carbone semble encore relativement faible. En effet, à part le secteur du transport, une partie de l’exploitation minière et la consommation domestique d’énergie grâce à des générateurs et au bois de chauffage, le rythme de vie et les activités habituelles de la population n’engendrent pas une forte dépendance à l’égard des énergies combustibles et fossiles. Par ailleurs, il existe aussi des centrales hydroélectriques par endroits et de plus en plus d’installations de panneaux photovoltaïques pour répondre aux besoins en énergie ; celles-ci contribuant à ce que l’émission de gaz à effet de serre soit moins significative. Dans ce contexte, mis à part des moments d’incertitude et d’inquiétude d’agriculteurs confrontés à des phénomènes extrêmes, la question écologique ne fait pas partie des préoccupations quotidiennes. L’urgence est, dans la plupart des cas, de produire ce qu’il faut pour vivre à court terme avec les moyens du bord.

Il est intéressant de souligner ici le rôle de l’éducation. Celle-ci est dominée par un modèle vertical, aussi bien en régime familial que scolaire. Les adultes assurent pour les enfants une transmission des connaissances et des pratiques qu’ils ont eux-mêmes reçues de la génération des grands-parents. Dans la plupart des cas, les enfants en famille ne sont pas éveillés très tôt aux préoccupations écologiques pour lesquelles les parents ressentent a priori soit peu d’intérêt soit une forme d’impuissance. Les générations d’il y a trois décennies n’ont pas beaucoup entendu parler des défis environnementaux et intègrent encore, dans leur explication des calamités naturelles, certains mythes mettant en avant le mystère de la nature auto-résiliente. Il y a des adages tels que « Mabélé Mokonzi », pour dire que la terre reprend toujours son pouvoir de base et que personne ne peut emporter avec soi les richesses de la terre. Certaines personnes, par exemple, estimant que les réserves de minerais s’autorégénèrent, peuvent avoir du mal à comprendre la réalité des limites planétaires…

Quant aux écoles, elles commencent à sensibiliser sur les conséquences des émissions de gaz à effet de serre. Mais pour la plupart des enfants et des jeunes en scolarité, celles-ci restent des réalités lointaines et éventuelles qui ne sont guère susceptibles de toucher directement leur milieu de vie. Du coup, s’installe chez de nombreuses personnes une insouciance qui contraste beaucoup avec la nouvelle sensibilité écologique contemporaine telle qu’on l’observe en Occident ou dans d’autres parties de la planète. Autant dire que de gros efforts restent à consentir pour plus de sensibilisation et de conscientisation, des plus jeunes particulièrement.

Des programmes gouvernementaux existent. Souvent en collaboration avec les pays partenaires, les ONG tant internationales et nationales que locales relaient les préoccupations environnementales. Pour ne citer qu’un exemple, depuis 2023, avec l’appui de la Corée du Sud, en partenariat avec le PNUD, a été mis sur pied un projet dénommé « Programme Intégré de Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts dans la province du Haut-Uélé » (PIREDD Haut-Uélé). Le projet court encore ; il faudra évaluer s’il aura vraiment atteint ses objectifs, à savoir assurer la survie des forêts et des sols dans la province du Haut-Uélé et diminuer les risques de vulnérabilité des communautés vivant principalement de l’agriculture.

L’éveil de la population aux enjeux écologiques repose sur l’engagement des pouvoirs publics. Le gouvernement central de Kinshasa, conformément au décret régissant le secteur de l’environnement, doit veiller à une gestion saine des ressources naturelles. Cette responsabilité mériterait davantage d’être tenue à l’œil. Car les acteurs en conflit en RDC ont régulièrement justifié leurs actes par des dissensions qui trouvent leurs racines dans l’exploitation des ressources naturelles ainsi que dans le manque de gestion transparente et concertée. Le défi reste donc entier tant pour le gouvernement central que pour celui, provincial, d’Isiro ; mais aussi pour toute la société civile. Les Églises œuvrant dans la province, en particulier catholique et protestante, ainsi que les communautés islamiques, s’investissent aussi dans la sensibilisation, mais très souvent elles se disent dépassées par l’ampleur des défis de conscientisation-sensibilisation et par la nécessité ainsi que l’urgence d’agir en connaissance des enjeux écologiques.

Habiter autrement le monde

Dans un autre registre, et en dépit du système éducatif vertical pointé ci-dessus, des personnes plus éveillées aux enjeux écologiques du monde contemporain pourraient sombrer dans la nostalgie d’une certaine manière « innocente » d’habiter le monde, qui se perd. Le Haut-Uélé, comme bien des régions à travers le monde, est confronté aux réalités de la mondialisation et aux dynamiques de la mobilité tant culturelle que sociale, qu’elle nourrit. En effet, la simplicité de vie qui décrétait la présence des ancêtres dans les forêts, les grands arbres, les bosquets initiatiques, les cours d’eau mystérieux, les gisements intouchables regorgeant de métaux précieux… cette dynamique a plié bagage dans bien des localités. L’attente patiente des saisons favorables qui était observée pour ouvrir les temps de la pêche, de la cueillette, de la récolte et de la chasse, est en pleine reconfiguration. Les jachères rituelles observées en rapport avec des spiritualités animistes ont été démystifiées. La compassion qui devrait être ressentie, si pas recherchée, pour ne pas occasionner les cris des arbres qui tombent, les lamentations des animaux qui pleurent, l’abondant écoulement de leur sang versé ou une consommation sans motif de leur viande (fêtes ou injonctions cultuelles ponctuelles) appartiennent aujourd’hui à un lointain passé dans plusieurs communautés.

C’est toute une manière d’habiter le monde avec une conscience aiguë d’intersubjectivité[3] qui s’écroule au fur et à mesure que les générations passent. Le mystère observé dans l’ancienne anthropologie culturelle est de plus en plus abandonné au profit des réseaux sociaux notamment. Les influenceurs filment les inondations, « s’enjaillent » (likent) face à l’éventrement des montagnes, et collent des emojis aux images de maisons qui prennent feu.

Et pourtant, bien des personnes restent encore attachées à des pratiques naturellement écologiques qu’il serait intéressant d’encadrer, voire de continuer à encourager. Tandis que d’autres s’engagent par des actions de sensibilisation, pour convaincre du bien-fondé de la préservation de la nature. Toutefois, la question reste entière : comment rendre l’écologie et son projet de vie davantage populaires dans le Haut-Uélé, en s’appuyant sur des prérequis toujours disponibles ou que l’on peut installer sur fond des moyens tant matériels que socio-culturels à (ré)inventer ? Cette entreprise de renouvellement écologique exige une gouvernance participative et inclusive, avec un dialogue permanent entre autorités publiques, partenaires internationaux et locaux, ainsi qu’avec la société civile.

Sensibiliser à partir des ressources culturelles

On le voit : la situation écologique dans la province du Haut-Uélé est en pleine mutation. Cependant, une certaine insouciance à l’égard des préoccupations écologiques persiste. L’enjeu n’est pourtant pas mince : c’est une menace pour l’équilibre écosystémique, mais aussi pour la cohabitation pacifique des communautés. Sans minimiser les efforts conjoints des pouvoirs publics, des ONG et de la société civile, il nous semble crucial de chercher à conscientiser les plus jeunes par un système éducatif ajusté aux initiatives et pratiques. Faudrait-il en plus stimuler les prédispositions eco-friendly que l’on trouve déjà chez de nombreuses personnes et communautés ? Probablement oui, en leur procurant des substrats de significations nouvelles ou tout au moins renouvelées. Comme pour d’autres communautés sur la planète, il y a lieu de postuler à l’interne l’existence d’habitudes innocentes, de réflexes d’usage courant pouvant contribuer à valoriser l’altérité bénéfique des ressources naturelles. Le défi écologique nous invite sans doute à penser des continuités et des ruptures par rapport à nos gestes et à nos cultures.

[1] À l’intérieur de la RDC, le Haut-Uélé est voisin de provinces du Bas-Uélé, de l’Ituri et de la Tshopo, mais ouvre aussi le territoire national sur la République centrafricaine, le Soudan du Sud et l’Ouganda.

[2] Les populations Mbororo sont un sous-groupe des Peuls astreint au nomadisme pastoral. Pour des raisons socio-politiques mais aussi environnementales, ils sont en perpétuel mouvement à la recherche des pâturages pour leur bétail entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.

[3] Dans ce que d’aucuns ont nommé « philosophie bantoue », l’idée d’intersubjectivité renvoie à la conception de l’être fondée sur la relation et l’interconnexion entre tous les êtres vivants.