Quelle justice pour un peuple meurtri par des crimes contre l’humanité ?

Une justice post-conflit doit se penser à plusieurs niveaux. L’étude fait le point sur la complémentarité entre justice pénale et restaurative pour juger, faire mémoire, restaurer le vivre ensemble.

Avant-propos

Le temps qui nous façonne emporte avec lui l’irréparable. Les faits accomplis s’enfuient du présent. Sur le présent, il reste néanmoins planer une ombre. Inamovible. Ineffaçable. Irréparable.

Notre responsabilité humaine nous demande précisément de restaurer l’humanité lorsque le mal a marqué d’un sceau ineffaçable parfois un peuple entier.

Cette question philosophique – est-il possible de restaurer ? – est également une question historique – que nous apprennent les tentatives de justice post-conflit ? – ou encore politique – quels efforts et rapports de force politiques se cachent-ils derrière ces initiatives ?

Cette étude creusera ces questions en regardant de plus près l’exemple burundais, mais aussi en regardant ce qui a fait l’actualité de la justice pénale internationale comme ce qui a été entrepris, en dehors des projecteurs, au sein des communautés locales.

En quoi cela nous concerne-t-il, nous qui sommes issus de pays sans apparents crimes récents contre l’humanité ? D’abord parce que la Belgique a joué un rôle essentiel et qu’elle en aura un encore à l’avenir. Rappelons-nous la loi de compétence universelle que la Belgique s’était donnée en 1993 en vue de mettre en œuvre la répression des crimes contre l’humanité (voir encadré 2). Lorsque l’humanité est bafouée en quelque lieu que ce soit, nous ne pouvons pas ne pas être touchés et il y va de l’histoire de toute l’humanité. Voilà pourquoi nous voulons approfondir la question de la réparation et de la restauration lorsque l’irréparable s’est accompli.

Introduction

Cette contribution est une quête pour une justice à plusieurs niveaux qui, certes, punit le coupable, mais également œuvre à guérir, à faire mémoire, à reconstruire le passé, à réconcilier la victime et le bourreau et à construire l’avenir grâce au pardon demandé et accordé. Une justice qui n’isole pas les individus (victimes et bourreaux) mais qui les intègre en tenant compte de l’environnement historique, culturel, social, politique. Bref, une justice qui soigne toute la communauté avec le concours d’un chacun. C’est pourquoi nous parlerons de « peuple meurtri » et non de « pays ».

Dans le cas d’un génocide et/ou de crimes contre l’humanité, beaucoup avaient cru que la Justice pénale internationale (JPI) pouvait être ce remède idéal. Nous verrons comment l’avènement d’une véritable justice ne pourra se borner à juger les dirigeants des crimes contre l’humanité. Nous creuserons d’autres options, en allant voir du côté des mécanismes de « justice traditionnelle » et surtout de justice restaurative dite aussi réparatrice (JR).

I. Un exemple de peuple meurtri

L’Histoire de l’humanité est parsemée de crimes inhumains dont l’esclavage, l’apartheid, le génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Bien que les définitions de ces crimes soient claires et que ces crimes devraient être qualifiés et condamnés de la même manière, avec la même rigueur, par tous les Etats et les instances internationales habilitées, ceux-ci bégayent en faisant preuve d’une myopie juridique et morale incroyable. Une mémoire sélective fait que la qualification de ces crimes varie « selon la tête de la victime ». A titre d’exemple, nous évoquons le cas du Burundi, un peuple meurtri par un génocide qui n’a jamais été reconnu et dont les crimes demeurent, encore aujourd’hui, dans la plus grande impunité. Faut-il rappeler que ce peuple compte des centaines de milliers de morts et encore davantage de meurtris, orphelins et orphelines, veufs et veuves, exilés, personnes traumatisées physiquement et psychiquement ?

Le génocide burundais

Sous le titre « Génocide sélectif au Burundi », le Professeur René Lemarchand écrivait en 1974,

« L’histoire n’enregistre guère d’équivalent à l’hécatombe de vies humaines qui ensanglanta le Burundi en 1972, dénouement d’une lutte sans merci entre les deux communautés ethniques principales du pays, Hutu et Tutsi. Autant que par le chiffre des victimes (les estimations varient entre 80 et 100.000 morts) on reste confondu par l’indifférence, pour ne rien dire de l’incompréhension, de l’opinion publique devant les dimensions du massacre. Environ 3,5% de la population totale du pays (3,5 millions) furent « nettoyés″ en l’espace de quelques semaines, ce qui, en termes comparatifs, signifierait une perte de près de deux millions de personnes pour la France et de 350.000 pour la Belgique. Parler d’un « génocide sélectif » pour qualifier une violence politique d’une telle ampleur, c’est à peine exagérer la réalité. S’il est encore impossible de déterminer l’impact à long terme de ces événements sur l’ensemble de la société du Burundi, il est en tout cas indéniable qu’une véritable métamorphose sociale en est résultée. A l’heure actuelle le Burundi est le seul Etat indépendant d’Afrique noire à défendre les droits d’une société de caste, autrement dit à fixer le monopole du pouvoir entre les mains des Tutsis, ceux-ci ne représentant que 15% de la population. Sur la base de critères culturels et régionaux, ce pourcentage pourrait même tomber à moins de 4%. Toute différence raciale mise à part, la situation la plus proche de celle du Burundi se retrouve en Afrique du Sud et en Rhodésie. Cette suprématie s’étend pratiquement à tous les secteurs, limitant à la seule minorité dominante l’accès à la richesse matérielle, à l’éducation et à la participation au pouvoir »[2].

Cette longue citation d’un des très rares écrivains à avoir révélé au monde ce drame montre bien la profonde meurtrissure dont ce peuple a souffert et dont il souffre encore. En effet, comme l’a souligné l’auteur, ce génocide a été occulté, nié. C’est ce qu’il a rappelé également trente ans plus tard, en 2002, en ces termes :

« Il y a 30 ans, presque jour pour jour, le Burundi sombrait dans l’abîme, dans l’indicible d’une horreur génocidaire qui allait se répéter à une échelle encore plus dévastatrice au Rwanda, 22 ans plus tard. D’avril à juin 1972 de 100.000 à 200.000 Hutus tombèrent sous les coups de l’armée et des Jeunesses Révolutionnaires Rwagasore, l’une et l’autre dominées par des éléments Tutsi. Que ces massacres aient été précipités par une insurrection hutu[3], localisée dans le sud du pays, ne justifie en rien l’extraordinaire brutalité de la répression. Que le génocide de 1972 ait été pratiquement occulté par celui de 1994 est non moins justifiable. Dans un cas comme dans l’autre, le meurtre de masse porte tous les signes du génocide : le ciblage ethnique des victimes, l’intentionnalité exterminatrice des bourreaux et l’ampleur des massacres. Plusieurs questions nous interpellent : pourquoi cette conspiration du silence qui encore aujourd’hui jette le voile sur les atrocités commises en 1972 ? »[4]

Pour faire bref, « le pouvoir au Burundi a eu toujours un arrière-goût de mort »[5]. De la monarchie à aujourd’hui, la lutte pour le pouvoir s’est faite dans une société très stratifiée, dans laquelle des clans, des ethnies et des individus se croyaient supérieurs et meilleurs que les autres et avaient donc le droit de les mépriser, de les exclure, de leur prendre tous leurs biens, de les exiler et même de les tuer individuellement ou en masse[6].

Le Burundi et la Cour Pénale Internationale

Le gouvernement burundais est devenu le 27 octobre 2017 le premier pays à quitter la Cour pénale internationale (CPI). Qualifié de « grande réussite » par le gouvernement, ce retrait est dénoncé par le secteur des associations de défense des droits de l’Homme. « Le retrait officiel du Burundi de la Cour pénale internationale est le dernier exemple des efforts déplorables du gouvernement pour protéger les responsables de violations graves des droits de l’homme contre toute forme de responsabilité » citait l’ONG Human Rights Watch. Le Burundi avait signé en 1999 le statut de Rome, qu’il avait ensuite ratifié en 2004. La CPI est donc compétente pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides commis depuis 2004. Selon le droit international, le Burundi serait contraint de coopérer à l’enquête malgré son retrait de la CPI.

On sait que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 que, contrairement à ce que prévoit la Constitution, il briguerait un troisième mandat à la présidence de la République. Il s’est fait élire en juillet 2015. D’après l’ONG Coalition pour la Cour Pénale Internationale (www.coalitionfortheicc.org)*, citant des chiffres de différentes agences des Nations Unies (droits de l’homme, réfugiés, migrations), au moins 564 exécutions ont eu lieu entre avril 2015 et août 2016, au moins 3.400 personnes ont été arrêtées et plus de 230.000 Burundais forcés à trouver refuge dans les pays voisins.

Le retrait n’empêchera pas la Cour de poursuivre son enquête préliminaire sur les violences et crimes commis depuis avril 2015.

* Et elle a produit une note (Le Burundi et la CPI) sur la situation du Burundi avec les renseignements donnés ici

II. Remise en cause de la Justice pénale internationale (JPI)

Beaucoup avaient espéré que la Justice pénale internationale (JPI) pouvait être une justice qui, en plus de punir les coupables, allait œuvrer également à guérir, à reconstruire le passé, à faire mémoire, à réconcilier des peuples meurtris. Quinze ans après la création de la Cour pénale internationale (CPI), le bilan est mitigé. Il faut constater que cette justice est souvent détournée de sa mission par trop de politisation, dans ce que ce terme a de négatif. Cette situation a créé, chez les victimes des génocides et d’autres crimes contre l’humanité dont les auteurs restent impunis, un sentiment de déception, de colère, d’amertume, voire de haine. Mais l’amertume n’est pas exprimée uniquement par les victimes, elle l’est aussi par nombre d’experts qui analysent la manière dont cette justice est rendue. Certaines critiques émanent même de celles et ceux qui ont été chargés de l’appliquer.

Instituée en 2002, la CPI est une cour permanente de justice pénale qui se cherche encore. Elle suit une logique juridique hybride, à cheval entre les principes du système accusatoire typiquement anglo-saxon (common law, où avocats de la poursuite et de la défense s’affrontent devant juge et jury) et le système inquisitoire majoritaire en Europe continentale (civil law, où le juge d’instruction prépare le dossier pour le juge des faits). Ce qui est étrange, écrit l’avocat bruxellois Vincent Lurquin, c’est que « l’ONU décida… de ne pas décider laissant aux juges eux-mêmes, étonnant paradoxe, le soin de “faire la loi” »[7]. L’assemblée des juges s’est forgé elle-même ses statuts et règlements, mais l’ensemble n’est manifestement pas encore au point. La procédure est aujourd’hui telle que les victimes n’ont pas de rôle direct dans les procès.

Un autre problème réside dans l’application du principe de subsidiarité : la CPI n’est pas une cour internationale des droits de l’homme. Elle n’intervient que dans certaines situations précises, quand les tribunaux nationaux sont défaillants. La question de l’incapacité d’un pays à juger est et restera une question litigieuse. De plus, la CPI et les tribunaux internationaux ad hoc qui l’ont précédée restent tributaires du gouvernement en place après le conflit. Celui-ci connaitra la tentation d’utiliser la CPI en donnant l’autorisation de poursuivre certains acteurs de crimes et pas d’autres. Vincent Lurquin note que l’histoire retiendra tout particulièrement la partialité du TPIR (Tribunal pénal international pour le Rwanda), mais également le fait que le Congo ait fait appel à la CPI pour juger les crimes dans l’Ituri commis par les hommes de Jean-Pierre Bemba, adversaire politique de Joseph Kabila, mais pas pour les nombreux autres crimes contre l’humanité.

Cour pénale internationale, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et génocides

Le Statut de Rome est le traité international qui institue la Cour pénale internationale (CPI) au sein du système des Nations-Unies. Adopté à la conférence de Rome en 1998, il entre en vigueur en 2002, après la ratification du 60e Etat.

La CPI est jusqu’à ce jour la seule instance judiciaire internationale permanente capable de juger des personnes pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crimes d’agression et génocides. Elle ne peut le faire que quand les tribunaux nationaux ne peuvent pas ou ne sont pas disposés à le faire.

Les crimes contre l’humanité sont reconnus par l’article 7 du Statut de Rome de la CPI (1998). Cette définition désigne des actes graves, comme le meurtre, l’extermination, le viol et la persécution qui sont commis intentionnellement « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ».

Les crimes de guerre sont reconnus par l’article 8 du Statut de Rome et désignent les violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé international ou interne. Ces crimes découlent du droit international humanitaire des Conventions de Genève (1949, complétés par les protocoles additionnels de 1977) et des Conventions de La Haye (1899 et 1907).

La définition du génocide, utilisée pour la première fois en 1948, dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, se retrouve également dans le Statut de Rome : « on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel » (article 6). Suit dans la définition une série d’actes qui représentent de graves violations du droit à la vie et à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe. La Convention prévoit également que sont punissables non seulement l’exécution en tant que telle du génocide, mais aussi « l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique, la tentative et la complicité ». C’est l’intention spécifique de détruire un groupe (tel qu’ici mentionné) en tout ou en partie qui distingue le crime de génocide du crime contre l’humanité*.

Ces crimes sont imprescriptibles.

* Voir le site de la CPI

La loi belge dite de compétence universelle

La Belgique a voulu mettre en œuvre le principe de répression des crimes définis par les Conventions de Genève en instaurant une loi, du 16 juin 1993, dite de la compétence universelle. Cette loi permettait d’engager des poursuites à l’encontre d’inculpés, présents ou non sur le sol belge. Ainsi, en 1998, la Belgique a délivré un mandat d’arrêt contre l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet. Cette loi a ensuite été étendue en 1999 pour y inclure les génocides et crimes contre l’humanité et pour exclure la possibilité des inculpés à se prévaloir d’immunité. Début des années 2000, la cour a reçu des plaintes multiples, notamment contre Fidel Castro, Saddam Hussein, Laurent Gbagbo, Hissène Habré, George H. Bush et Ariel Sharon. La Belgique a ensuite modifié sa législation pour filtrer les plaintes et restreindre les possibilités de saisir la compétence universelle (2002 et 2003).

Parlant du rôle de la JPI dans le jugement des auteurs de génocides, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, Mme Carla Del Ponte, ancienne Procureure Générale des Tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwanda (TPIR) écrit avec amertume que « bien trop souvent, diplomates, dirigeants mondiaux, généraux et chefs des services de renseignements, banquiers et hommes d’affaires, et même les représentants des Nations Unies, sont prêts à considérer de tels criminels comme des interlocuteurs et des partenaires légitimes »[8]. Une politique qu’il est très difficile à accepter si l’on est mû par un réel souci de justice pour les crimes contre l’humanité ou si l’on œuvre pour que cette violence soit endiguée. Et de poursuivre, « les risques à prendre, la volonté qui doit s’affirmer et les efforts à accomplir doivent dépasser les risques pris, la volonté affirmée et les efforts pris par les pires d’entre nous, par ceux qui voudraient nous faire croire qu’ils sont au-dessus des lois »[9].

La même frustration s’exprime à l’égard du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR). Carla Del Ponte écrit : « En dépit de tous les efforts de l’équipe d’accusation, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda ne sera sans doute pas en mesure de rompre le cycle d’impunité qui fait le malheur de ce pays et a coûté tant de maux à son peuple. La cause première en a été le système de décision au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et plus particulièrement le rôle des Etats-Unis et de la Grande Bretagne. Qu’en est-il des enquêtes sur les assassinats qu’aurait perpétrés le Front Patriotique Rwandais (FPR), la milice tutsie dont les membres occupent désormais des positions clefs au gouvernement et à l’armée rwandais ? De quelle justice ont bénéficié les victimes hutues innocentes ? De quoi tout cela augure-t-il pour l’avenir du Rwanda et de l’Afrique centrale ? »[10]. Et de conclure que « malgré des rapports très crédibles de massacres perpétrés par des Tutsis, le Tribunal n’avait effectivement inculpé que des Hutus »[11].

Mme Carla Del Ponte a démissionné en août 2017 de la Commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie. En cause : le manque de volonté politique et l’hypocrisie des Etats. Elle a déclaré : « S’il n’y a pas de volonté politique, rien ne se passe, mais dès qu’il y a une volonté politique, surtout de la part du Conseil de sécurité, des États qui composent le Conseil de sécurité, un tribunal ad hoc naît directement et il fonctionne. Faute de volonté politique, il y a seulement une impunité totale. Pour le Congo, c’est la même chose. Pour le Rwanda, nous avions fait des rapports à l’ONU et rien n’a jamais bougé. Il n’y avait pas de volonté politique »[12].

Florence Hartmann, ancienne porte-parole de Carla Del Ponte pour les deux tribunaux et sa conseillère pour les Balkans, ne mâche pas ses mots à propos des décideurs politiques qui manipulent la JPI : « Pour le moment, la Justice pénale internationale ne parvient pas à imposer ses impératifs et à s’affranchir des logiques politiques. La volonté de compromettre la justice en l’asservissant à des processus politiques, de la reléguer au second plan plutôt que d’en faire un partenaire, d’asséner qu’elle doit intervenir ‘au bon moment’ pour laisser la place aux compromis n’a pas fléchi au sein des grandes puissances. Acteurs déterminants sur la scène internationale, celles-ci continuent de vouloir une justice pour qui elles veulent et quand elles veulent »[13]. Rappelons que les Etats-Unis et la Russie ont signé mais pas ratifié le Statut de Rome qui instaure la CPI. Un autre pays au pouvoir de véto au Conseil de sécurité, la Chine, n’a même pas ratifié le traité, comme la plupart des pays asiatiques.

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, philosophe, juriste et auteur du livre « La guerre au nom de l’humanité »[14], dénonce quant à lui, dans le cas de la CPI, les manœuvres des membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour s’exonérer de leurs propres crimes, assurer l’impunité à leurs ressortissants et aux ressortissants des alliés et des pays amis pour ne condamner que ceux qu’ils qualifient d’ennemis. « La subordination de la compétence de la CPI à celle du Conseil de Sécurité présente, écrit-il, de nombreux risques, dont l’impunité, la contagion et la confiscation. Premièrement, subordonner la compétence de la Cour à une détermination préalable du Conseil de Sécurité implique l’impossibilité de fait de poursuivre des nationaux des membres permanents qui utiliseront leur véto afin de bloquer toute qualification d’agression. C’est donc permettre l’impunité aux nationaux, non seulement des cinq membres permanents, mais aussi leurs alliés ou amis, ou de tout autre Etat qui jouirait de la protection de l’un des membres permanents en échange d’un service quelconque. Et c’est du même coup violer le principe fondamental d’égalité devant la loi […]. Deuxièmement, il est tentant de relativiser les difficultés touchant le crime d’agression en se disant qu’il ne s’agit que du quart des crimes traités par la CPI, et que les trois autres (génocide, humanité, guerre) sont à l’abri non seulement de ces complications mais aussi et surtout de l’intervention du Conseil de Sécurité. Or, ce n’est pas exactement vrai puisque, comme le font remarquer certains auteurs, ‘la nature de tous les crimes sous la juridiction de la CPI est entrelacée avec l’agression, sur laquelle le Conseil de Sécurité est le seul et ultime arbitre’ »[15].

Le jugement de Ratko Mladic, ancien général serbo-bosniaque, reconnu le 22 novembre 2017 coupable de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l’humanité pendant la guerre de 1992-1995, laissera un avis mitigé. D’un côté, il est louable que le jugement ait été prononcé, que la peine maximale ait été retenue, la réclusion à perpétuité, et que le jugement de plus de 1.750 pages lègue une documentation précise et détaillée des massacres commis. D’un autre côté, il aura fallu attendre 25 ans pour que ce jugement soit prononcé, ce qui ne fera pas oublier l’inaction et la passivité de la communauté internationale.

La reconnaissance très inégale de la CPI par les Etats rend peu probable que les crimes récents en Syrie, en Irak ou en Birmanie soient jamais jugés à la CPI. Si la Cour s’est surtout attaquée à des criminels de guerre africains, deux nouveaux dossiers d’enquêtes pourraient changer la donne. Une enquête sur le conflit de 2008 pour le contrôle de l’Ossétie du Sud met en cause des ressortissants russes et géorgiens. Une autre, sur l’Afghanistan, vise non seulement les Talibans et les pays régionaux, mais également la coalition internationale, l’OTAN et les Etats-Unis. Au travers de ces dossiers se joue l’avenir de la CPI et l’espoir de pouvoir lutter pour une justice pénale. N’acceptons pas l’idée que l’humanité est condamnée à accepter l’impunité des crimes contre l’humanité.

Avec Vincent Lurquin, nous pensons qu’il faut aujourd’hui chercher à « renforcer les moyens de la CPI, mais surtout […] construire son indépendance. Le politique se fait distrait lorsque l’on parle de justice : elle coute cher, est peu efficace… comme si ce n’était pas la volonté politique et les moyens qu’on lui donne qui permettent à la justice internationale de mieux fonctionner. […] « l’évidence est que nous ne pouvons plus fermer les yeux. La CPI et les tribunaux ad hoc, avec tous leurs problèmes, leurs errements ont fait de la “question justice” une question incontournable pour la communauté internationale ».[16]

III. Comment rebâtir une société après un génocide et ou des crimes contre l’humanité ?

Après un génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, que faire pour bâtir, rebâtir ou recoudre le tissu politico-social, économique et surtout judiciaire ? Voici comment ce dilemme est présenté par différents experts.

Dans la préface d’un document intitulé Justice traditionnelle et réconciliation après un conflit violent : La richesse des expériences africaines, Vidar Helgesen, secrétaire général d’IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), pose avec beaucoup de pertinence la question :

« Comment gérer au mieux le douloureux héritage de la violence passée – souvent bien trop récente – tout en préservant la fragile harmonie sociale qui caractérise fréquemment les sociétés post-conflit ? Doit-on en priorité traduire en justice les auteurs des violations des droits humains et ainsi combattre la culture d’impunité qui caractérise tant de conflits civils ? Ou est-il plus important de s’atteler d’abord à des mesures qui favoriseront la paix et la stabilité, et avec elles les perspectives de récupération à plus long terme pour le pays ? »[17]

Dans un article consacré à la justice après la guerre, Christian Nadeau, Professeur titulaire au Département de philosophie à l’Université de Montréal, s’interroge sur la solution à apporter, après un conflit qui a provoqué des violations massives des droits humains. Il écrit :

« D’un côté, le jus post bellum[18] pose le problème des suites du conflit en termes de droit et d’obligations morales, et notamment des sanctions pénales contre les auteurs de crimes. De l’autre, la justice transitionnelle pose le problème en termes de sortie du conflit légitime et acceptable par l’ensemble des parties. Jus post bellum et justice transitionnelle ne sont pas des entités normatives contradictoires, mais les quêtes de justice et les demandes de réparation à la suite de crimes de masse commis au cours de la guerre, d’une part, et les efforts de démocratisation et d’équilibre politique au moment de la transition, d’autre part, vont parfois en sens inverse et se nuisent mutuellement. La question est alors de savoir s’il faut choisir entre justice et démocratisation : si oui, dans quels cas, si non, comment élaborer une théorie satisfaisante et équilibrée postulant la compatibilité de ces deux registres normatifs ? »[19].

Enfin, pour sa part, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, déjà cité, pose ainsi la problématique :

« En sortie de conflit armé, ceux avec lesquels il faut négocier pour obtenir un cessez-le feu sont souvent les mêmes que ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, voire un génocide. Il faut alors choisir entre les poursuivre, au nom de la justice, ou les intégrer au processus de transition, au nom de la paix. C’est ce que l’on appelle le dilemme ou paradoxe de la paix et de la justice, ou encore le débat ‘paix versus justice’. Il consiste à se demander si ces deux objectifs, que d’aucuns jurent inséparables, sont en réalité toujours compatibles et, le cas échéant, dans quel ordre ils doivent être considérés »[20].

Tout en comprenant qu’il serait malsain de laisser des meurtres impunis car cela signifierait laisser les forts opprimer les faibles, l’auteur juge que l’idéal contenu dans le slogan « pas de paix sans justice » n’est pas facile à mettre en œuvre. À son estime, « il est également important de comprendre que le dilemme de la paix et de la justice n’est pas, contrairement aux apparences, un choix binaire, une disjonction exclusive qui consisterait à devoir choisir entre rendre justice et nécessairement menacer la paix, ou maintenir la paix et nécessairement renoncer à rendre justice, comme si l’affirmation de l’un impliquait la négation de l’autre, c’est-à-dire comme si deux objectifs étaient réellement contradictoires »[21].

Pour Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, il faut rester réaliste et garder les pieds sur terre. Il ne faut pas se mettre dans une optique de confrontation justice-paix. Les situations post-conflits sont si complexes qu’il ne faut pas non plus rêver d’atteindre une justice absolue. « C’est toujours, écrit-il, une question de nuance, de compromis, de dosage, voire de calcul utilitariste entre les exigences de la justice d’un côté, et le coût pour la société de l’autre ». Et d’ajouter que « l’on ne décide jamais de sacrifier totalement la paix pour rendre justice, ou de sacrifier totalement la justice pour maintenir la paix : on obtient toujours une justice ‘partielle’ et une paix ‘partielle’ ». Bref, « le choix n’est que de degré ou de priorité selon les circonstances »[22].

IV. Proposition du recours aux « mécanismes de justice traditionnelle »

Face aux impasses de la JPI qui ne peut assurer cette fonction de « guérison et de rétablissement de la paix » et devant les dilemmes évoqués plus haut, des juristes et des penseurs ont cherché des alternatives. Ils ont constaté qu’on ne peut pas guérir un peuple en n’impliquant pas toute la communauté et en faisant fi du contexte historique, politique, économique, social et culturel. Leurs réflexions et leurs recherches les ont donc conduits à revisiter les « mécanismes de justice traditionnelle » afin de voir s’il n’y a pas d’éléments susceptibles de combler les lacunes de la justice pénale aussi bien au niveau national qu’international. Et quand on parle de mécanismes de justice « traditionnelle », cela ne concerne pas seulement les pays africains auxquels on pense directement, ni les seuls pays dits « en voie de développement ». Ces mécanismes concernent aussi des Etats occidentaux comme le Canada et les Etats-Unis, où on remarque un renouveau d’intérêt pour « les systèmes judiciaires traditionnels appartenant à l’héritage autochtone »[23].

Pour des raisons bien compréhensibles, il n’est pas possible dans le cadre de cette réflexion de les présenter tous. Il n’est même pas possible de présenter tous les mécanismes traditionnels africains. Par rapport justement à l’Afrique, nos recherches nous ont permis de découvrir huit mécanismes dans sept pays: l’Afrique du Sud[24], le Rwanda[25], le Mozambique[26], l’Ouganda[27], la Sierra Leone[28], le Burundi[29] et la République Démocratique du Congo (RDC)[30]. Et l’Afrique semble occuper une bonne place à propos de ces mécanismes dans la gestion des conflits si on en croit l’Institut International pour la Démocratie et l’Assistance Electorale (IDEA), selon lequel « en Afrique […] les mécanismes sociaux traditionnels offrent des ressources autochtones sous-estimées de gestion des conflits ». Mieux, « la communauté internationale s’intéresse de plus en plus au rôle potentiel des mécanismes traditionnels dans les stratégies de réconciliation et de justice transitionnelle »[31].

Nous avons choisi de présenter celui du Burundi, eu égard au génocide évoqué plus haut.

V. Un exemple de mécanisme traditionnel africain : les Bashingantahe au Burundi

Dès la fin du XVIIe siècle, semble-t-il, le Burundi disposait d’une institution dont les membres étaient choisis pour leur sagesse : les Bashingantahe. Cette institution représentait en quelque sorte un contre-pouvoir à l’égard du roi et des chefs et rendait la justice avec indépendance.

V. 1 Présentation du mécanisme

Dans le Rapport publié par IDEA auquel nous avons déjà fait référence, Assumpta Naniwe-Kaburahe le met en évidence : « Les Bashingantahe ont toujours joué un rôle important dans la société traditionnelle, mais aussi au cours des crises qui ont régulièrement secoué le pays. Ils se sont particulièrement illustrés au cours des massacres d’octobre 1993 en s’interposant entre les protagonistes et en essayant de sauver de nombreuses vies humaines. Dans les régions où existait un corps des Bashingantahe fort et opérationnel, les dégâts en termes de vies humaines ont été relativement limités et les Bahutu et les Batutsi sont restés unis grâce à ces sages »[32].

Mais revenons d’abord sur la signification des termes pour les non initiés.

Le terme Umushingantahe (pluriel Bashingantahe) est formé du verbe gushinga (planter, fixer) et du substantif intahe (baguette de justice). Il signifie donc littéralement « celui qui fixe la baguette de justice», autrement dit le droit. François Marie Rodegem traduit le terme Umushingantahe par « magistrat, notable, conseiller, arbitre, assesseur, juge. Celui qui est revêtu de l’autorité judiciaire et qui dispose de la baguette (intahe), insigne de son autorité »[33]. Plus concrètement, « l’intahe est un petit bâton que les juges au tribunal se passent régulièrement, et celui dont c’est le tour de parler en frappe le sol de temps en temps pour insister sur un argument »[34]. Le tribunal dont il est question ici est la place où les Bashingantahe se réunissaient sur la colline ou chez les autorités politiques dont la plus haute était la cour royale.

Selon Philippe Ntahombaye, « sur le plan strictement juridique, les Bashingantahes étaient des praticiens du droit traditionnel. Ils avaient pour fonction le devoir de régler les conflits, d’instruire et de trancher les procès. Ils le faisaient selon une philosophie non de répression mais d’arbitrage et de conciliation. C’est pourquoi les conflits et les différents entre individus ou entre familles, quelles qu’en soient les dimensions, ont toujours trouvé des solutions selon cet esprit qui prévalait à tous les niveaux judiciaires. Sans contrat écrit, ils étaient les témoins authentiques des différents contrats sociaux entre personnes ou familles représentant ainsi des engagements qu’il faut respecter sans aller devant l’officier de l’Etat Civil comme cela se fait maintenant dans le droit moderne »[35].

Et Philippe Ntahombaye d’ajouter : « l’esprit d’Ubushingantahe[36] doit transcender toutes les mutations sociologiques, être une valeur permanente qui aide à installer l’esprit d’équité, à assurer une meilleure justice sociale et combattre la corruption. L’institution doit contribuer également à la prévention et à la résolution pacifique des conflits et aider à garantir la paix sociale »[37].

Pour accéder à l’ubushingantahe, le candidat devait faire preuve de grandes qualités humaines, à savoir : la maturité, le sens de la vérité dans la justice, le sens de l’honneur et de la dignité[38]. Il devait aussi remplir trois sortes d’engagements : les obligations morales, les obligations sociales et les obligations politiques[39]. Même des jeunes gens pouvaient prétendre à cette fonction. Pour y prétendre, « le prétendant à la charge du mushingantahe devait avoir donné la preuve d’une moralité irréprochable. L’intégrité, la discrétion, la serviabilité, la position courageuse et impartiale dans des situations conflictuelles font partie des critères d’évaluation du candidat. S’il se montrait serviable vis-à-vis des plus jeunes, courtois envers ses égaux, s’interposer pour séparer les camarades prêts à s’empoigner, respectueux à l’égard de ses aînés, alors ce jeune homme était repéré et la voie lui était ouverte pour gravir progressivement les marches conduisant à l’investiture d’umushingantahe »[40]. En résumé, « on entend par umushingantahe cet homme complet, de préférence âgé, chenu mais chevronné en matières traditionnelles, qui tient lieu de garde-fou de la société burundaise tranchant tous les palabres sans états d’âme et sans faiblesse, plus en conciliateur qu’en justicier »[41].

V. 2 Ce mécanisme peut-il guérir et réconcilier le peuple burundais aujourd’hui ?

Pour bien remplir sa fonction de « gestion des conflits », les mécanismes de « justice traditionnelle » doivent répondre à un certain nombre de critères. Le Professeur Stef Vandengiste en a identifié onze :

« 1. Un système judiciaire traditionnel est normalement établi au niveau de la communauté où existent des liens économiques, sociaux et familiaux très étroits, qui font qu’un litige soit considéré comme un problème communautaire, plutôt que comme une affaire entre deux parties.

2. L’accent est mis sur la restauration de l’harmonie sociale plutôt que sur la détermination de culpabilité ou innocence.

3. Le processus est connu par une participation populaire très active.

4. Les arbitres ou juges traditionnels sont souvent des chefs, des vieux sages ou autres personnes qui occupent une position d’influence dans la société et qui connaissent les parties concernées.

5. Une décision est prise sous forme d’un compromis, qui tient compte, non seulement des règles du droit coutumier mais également d’autres facteurs qui peuvent avoir un impact sur une réconciliation effective des parties.

6. Les arbitres n’excluent aucun témoignage pour des raisons de procédure ou parce que, à première vue, les éléments apportés ne seraient pas pertinents.

7. La justice traditionnelle ne connaît pas de représentation ou d’assistance juridique professionnelle.

8. Tout le processus est volontaire et la décision (le compromis) est basée sur un accord entre les parties et la communauté.

9. Les sanctions sont orientées vers la restauration et la réparation des dommages causés et moins sur la répression.

10. La mise en application des décisions est basée avant tout sur les pressions sociales et non sur une contrainte formelle.

11. L’acceptation de la décision par les parties et la réintégration d’un malfaiteur dans la société sont souvent confirmées par des cérémonies ou autres traditions rituelles et symboliques »[42].

L’institution des Bashingantahe répond-il à ces critères aujourd’hui ?

Hélas, non, même si certains auteurs militent et mènent un plaidoyer pour sa réhabilitation[43]. Plusieurs raisons expliquent ce constat négatif.

L’institution a été cassée par le pouvoir colonial et par les régimes de l’après indépendance[44]. Elle a donc perdu de son aura et de sa crédibilité spécialement à cause de sa politisation et de son instrumentalisation par le pouvoir[45]. Parmi d’autres raisons défavorables, on note celles-ci : son inadaptation au contexte postcolonial[46], la peur des Bashingantahe de se faire tuer par quelqu’un armé d’un fusil[47], le recours à un « fétichisme culturel (…) qui esquive les questions de la domination et de la violence »[48], le travestissement de « la culture de la vérité, du courage, de l’honneur, du dévouement, du sens élevé de la justice, de l’équité et de la responsabilité » au profit de « l’autorité-domination »[49]. Depuis l’indépendance, il est aussi reproché aux Bashingantahe d’avoir remplacé la valeur de probité par l’élitisme[50] et d’avoir une lecture partielle et partisane de l’histoire du Burundi[51]. Allant encore plus loin, certains analystes estiment que, contrairement aux vertus qu’on leur prête, les Bashingantahe « étaient les piliers du pouvoir traditionnel et participaient à toutes ses intrigues ». Ils sont accusés aussi de n’avoir rien fait pour dénoncer et encore moins « combattre l’arbitraire, l’impunité et l’exclusion » qui ont caractérisé le pouvoir monarchique[52]. Enfin, cette institution était principalement réservée à une ethnie[53], aux riches et aux puissants puisque « les femmes, les Batwa et les pauvres en étaient écartés »[54].

En plus de ces obstacles, il faut ajouter le très mauvais fonctionnement actuel de la justice[55] et le fait que les notions de justice transitionnelle et de pratiques conciliatrices posent problème. S’agissant de la justice transitionnelle, il est apparu que la mise en place des mécanismes de celle-ci comporte « des difficultés liées aux temps historiques longs de règne de l’impunité et de contextes de violences politiques et ethniques extrêmes, le tout sur fond de déliquescence de l’autorité étatique ». Par ailleurs, « tout au long du processus de mise en place des mécanismes de la Justice transitionnelle, il est apparu des hésitations, des tâtonnements et des manques de clarté sur des dispositions qui pourraient prouver que les dirigeants politiques burundais manquent de vision fondatrice pour la mise en place d’une CVR (Commission Vérité et Réconciliation) fonctionnelle »[56].

Quant aux pratiques conciliatrices, elles souffrent de plusieurs maux : absence de cadre législatif, incompatibilité avec le mandat premier du juge, confusion des rôles vis-à-vis du personnel judiciaire, confusion des rôles vis-à-vis des autorités chargées des règlements amiables, caractère gratuit, divergences de perception dans la hiérarchie judiciaire, contradictions apparentes avec l’évolution de la législation. En clair, « au vu de l’évolution du droit burundais, les pratiques conciliatrices pourraient être considérées comme un élément en voie de disparition dans l’organisation judiciaire. Selon cette interprétation, à l’avenir, les conseils de colline pourraient jouer à eux seuls le rôle de médiateurs-conciliateurs, sans connexion directe avec le système judiciaire »[57].

V. 3 Notre point de vue

Au regard de ce qui vient d’être écrit, le chemin semble encore parsemé de beaucoup d’embûches et d’obstacles difficiles à surmonter. Ceci dit, pourquoi ne pas rêver puisque cela a été possible en Afrique du Sud avec la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) devenue une référence mondiale[58]. Sans oublier que le succès de la CVR est dû d’abord à deux personnalités fortes et charismatiques : le Président Nelson Mandela et l’archevêque anglican Desmond Tutu. Sans ces personnalités, il n’est pas certain que la CVR sud-africaine aurait existé et obtenu les résultats que l’on sait.

En clair, l’Institution des Bashingantahe pourrait gérer le conflit burundais à condition de se défaire de tous les obstacles énumérés plus haut. Comme il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, le point de vue du Frère Emmanuel Ntakarutimana (OP), Directeur du Centre Ubuntu, qui promeut la paix et la réconciliation au Burundi, nous semble pertinent : « l’ampleur des violences et des massacres de ces dernières décennies dépasse de loin ce que la tradition avait eu à gérer par le passé. Le format de la justice traditionnelle était adapté à un nombre relativement réduit de cas. Or, les crimes de ces dernières années sont d’une telle ampleur qu’il devient souvent difficile d’imputer des responsabilités individuelles, rendant les rituels ordinaires de réconciliation entre la victime et son bourreau impossibles ». Néanmoins, tout n’est pas perdu. En effet, même si « leur efficience et leur légitimité au niveau local comme au niveau international ne sont pas assurées », ces mécanismes « produisent des dividendes en termes de responsabilisation, de connaissance de la vérité et d’ouverture à la réconciliation [et…] ouvrent l’horizon de la guérison et de la renaissance du tissu social »[59].

Finalement, comme l’écrit Emilie Matignon, « en réalité, ce n’est pas tant le défi d’une adaptation de l’organisation traditionnelle aux impératifs et réalités contemporains qui attend les Bashingantahe, mais davantage, à l’image de nombreux domaines du Burundi en transition, la réinvention des valeurs et des objectifs sociaux scellant un nouveau contrat social décidé par et pour le peuple dans la ‘pure tradition démocratique’ »[60].

VI. L’option pour la justice restaurative (JR)

La Justice pénale internationale n’assumant pas la fonction de « guérison et de rétablissement de la paix », des juristes et des penseurs ont cherché des alternatives. On ne peut pas guérir un peuple sans impliquer toute la communauté et sans prendre en compte le contexte historique, politique, économique, social et culturel. Ainsi, souvent en s’inspirant de mécanismes de justice traditionnelle, des juristes et des chercheurs ont fondé le mouvement de la justice restaurative (dite aussi justice restauratrice ou réparatrice), et ce mouvement a pris beaucoup d’ampleur depuis les années 1970. Des milliers d’initiatives issues de communautés locales variées par le monde qui, selon les dires de Howard Zehr, un des pionniers de la justice restauratrice, « coexistent avec les systèmes juridiques en vigueur, voire s’y intègrent […]. La justice restaurative apparaît aujourd’hui comme un signe d’espoir et comme la voie de l’avenir. Seul l’avenir, justement, pourra nous dire si elle saura répondre à ces espoirs […]. A partir de l’expérience acquise dans le cadre de la commission ‘Vérité et Réconciliation’ en Afrique du Sud, des efforts sont également faits pour que la justice restaurative serve de cadre au traitement judiciaire des violences de masse »[61].

De fait, l’approche de la justice restaurative se manifeste dans des pays ou régions comme « l’Angleterre, l’Écosse, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les États-Unis… »[62]. Elle est tout particulièrement en honneur au Canada. En 2002, ce pays a joué un rôle moteur dans l’adoption, par le Conseil économique et social des Nations Unies, de la Déclaration sur les principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale[63].

Essayons maintenant de faire mieux connaissance avec cette justice.

VI.1 Ce qu’est la justice restaurative

Selon Howard Zehr, « la justice restaurative est un processus destiné à impliquer, autant qu’il est possible, ceux qui sont touchés par une infraction donnée et à identifier collectivement les torts ou dommages subis, les besoins et les obligations, afin de parvenir à une guérison et de redresser la situation autant qu’il est possible de le faire »[64].

Pour Robert Cario, Président de l’Institut Français pour la Justice Restaurative (IFJR), « la justice réparatrice /restaurative est constituée par ‘tout processus dans lequel la victime et le délinquant et, lorsqu’il y a lieu, toute autre personne ou tout autre membre de la communauté subissant les conséquences d’une infraction, participent ensemble activement à la résolution des problèmes découlant de cette infraction, généralement avec l’aide d’un facilitateur »[65].

De son côté, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dans son souci d’aider les pays à faire respecter le droit, consacre un de ses outils de formation à la justice restaurative : « un processus par lequel on combat la délinquance en réparant le mal fait aux victimes, en rendant les délinquants comptables de leurs actes et, souvent, en associant la communauté à la résolution du conflit. La participation des parties est un aspect essentiel de ce processus, qui place l’accent sur l’établissement d’une relation, sur la réconciliation et sur la recherche d’une entente entre les victimes et le délinquant (…). Ce processus, de surcroît, peut lui-même souvent transformer les relations qui existent entre la communauté et le système judiciaire »[66].

VI. 2 Ce que la justice restaurative n’est pas

De l’aveu même de Howard Zehr, même s’il existe un certain consensus sur les principes qui sous-tendent la justice restaurative, des idées fausses circulent à son sujet, qu’il convient d’éviter : elle n’est pas destinée en premier lieu à susciter le pardon ou la réconciliation, elle n’est pas une forme de médiation, elle n’est pas destinée en premier lieu à prévenir la récidive, elle n’est pas destinée en premier lieu à régler des infractions mineures ou des infractions commises par des primo-infracteurs, elle n’est ni une panacée, ni nécessairement destinée à remplacer la justice pénale, elle n’est pas forcément une alternative à la prison, elle n’est pas forcément l’opposé de la justice rétributive[67].

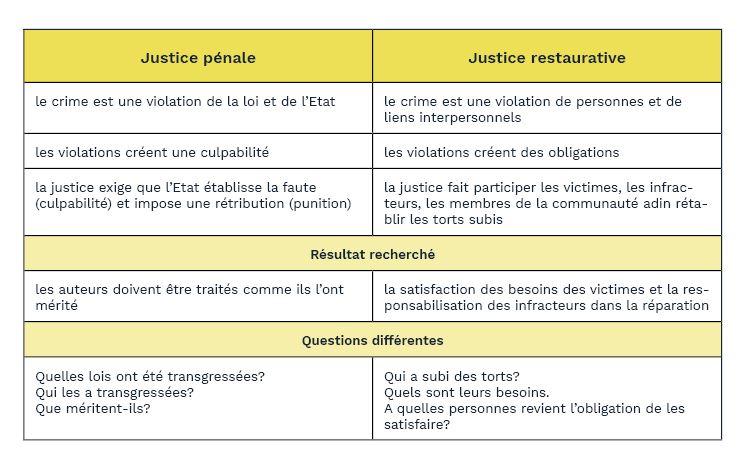

Pour mieux appréhender la philosophie de la justice restaurative, rien ne vaut sa comparaison avec celle de la justice pénale. Alors que la justice pénale insiste sur le châtiment, la justice restaurative « répond plutôt qu’il faut d’abord se préoccuper des besoins et des obligations de chacun ».[68]

Les éléments suivants exposent les deux conceptions[69].

VI. 3 Les dix principes de la justice restaurative

Pour éviter tout amalgame, il vaut mieux s’en tenir aux dix principes qui doivent servir de charpente, de guide et de programme, mais aussi d’instruments d’évaluation pour savoir si les objectifs de la justice restaurative ont été atteints ou non. Les voici:

- S’intéresser en priorité aux dommages subis plutôt qu’aux lois qui ont été enfreintes.

- Porter un même intérêt aux victimes et aux infracteurs et intégrer les uns et les autres dans le processus.

- Travailler à la restauration en faveur des victimes, en leur permettant de prendre un rôle actif et en répondant à leurs besoins, tels qu’elles-mêmes les voient.

- Soutenir les infracteurs tout en les encourageant à comprendre, accepter et tenir leurs obligations.

- Reconnaître que les obligations des infracteurs, même si elles sont difficiles à tenir, ne doivent pas être considérées comme une punition et qu’il doit rester possible d’y obéir.

- Créer les conditions nécessaires à un dialogue, direct ou indirect, entre les victimes et les infracteurs, si cela est opportun.

- Trouver des façons constructives d’impliquer la communauté et de répondre aux conditions criminogènes propres à la communauté.

- Encourager la collaboration des victimes et des infracteurs et leur réintégration dans la communauté, plutôt que la coercition et l’isolement.

- Ne pas négliger les conséquences inattendues d’un processus de justice restaurative et chercher à les résoudre.

- Montrer du respect envers toutes les parties : victimes, infracteurs, collègues du processus judiciaire[70].

Ces principes sont développés dans une annexe intitulée « les Principes fondamentaux » qui détaillent et éclairent davantage l’importance de toute cette démarche[71].

VI. 4 Que retenir de la justice restaurative ?

Il n’entre pas dans le cadre de cette réflexion de passer en revue toutes les initiatives de cette justice, ni même de présenter un cas comme modèle[72], surtout que, de l’avis même de Howard Zehr, aucune initiative « ne devrait être simplement copiée et greffée à d’autres communautés et cultures ». Nous nous contentons donc de présenter ici quelques considérations générales sur le bilan actuel de la JR. Nous les classons en arguments pour et en arguments critiques.

Arguments pour

L’évaluation des programmes de justice restaurative s’avère habituellement positive. Un rapport commandité par l’Etat canadien (1998) [73] conclut que des études sérieusement menées sur des programmes de justice réparatrice constatent que ceux-ci aboutissent à des résultats très favorables : « Les victimes et les délinquants se disent satisfaits des rencontres de conciliation, des accords de dédommagement (s’il y a lieu) et des ententes de services communautaires »[74]. Le rapport donne les résultats de l’évaluation d’un programme de solution réparatrice qui, concernant 94 délinquants, avait commencé en octobre 1993. Après trois ans et demi, le rapport estime que, si on le compare aux services de probation ordinaires, ce programme « a relativement bien réussi à respecter les principes de la justice réparatrice. Les victimes ont été contactées et invitées à participer ; les services communautaires sont devenus une composante de presque tous les plans ; et les accords de remboursement ont été beaucoup plus élevés que dans le régime de probation »[75].

Pour Arlène Gaudreault, présidente de l’Association québécoise Plaidoyer-Victime, la JR est « un modèle de justice ambitieux » et tant mieux. Elle note aussi que « des études européennes et nord-américaines montrent que les victimes qui ont collaboré à des programmes de médiation sont généralement satisfaites »[76].

En Europe, Robert Cario, président de l’Institut français pour la Justice Restaurative, estime que « la Justice Restaurative introduit de l’empathie réciproque et renforce le réseau des relations entre les familles et les institutions, entre les services d’aide et de soutien, entre tous les membres de la communauté elle-même. Plus généralement, infracteur, victime et autres éventuels participants se déclarent satisfaits du traitement restauratif ainsi opéré […] et considèrent que les mesures respectivement prises ont été équitables »[77].

Arguments critiques

Les expériences du terrain mettent néanmoins en évidence un certain nombre de problèmes. Ainsi, comme le remarque Arlène Gaudreault, les victimes se retrouvent souvent en marge dans les programmes qui devraient pourtant leur donner toute leur place ; il arrive qu’on ne les invite pas, ou on ne parvient pas à les contacter. Il se produit aussi des disfonctionnements dans l’aménagement des « conditions visant à favoriser la participation des victimes et celle des contrevenants. Trop souvent, la situation de la victime et celle de l’infracteur n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic approfondi ou d’une analyse rigoureuse de leurs besoins »[78].

De son côté, Robert Cario n’hésite pas à le dire : « Il faut aussi reconnaître que les modalités de la justice restaurative présentent de réelles insuffisances, quand elles n’induisent pas des formes subtiles de victimisation secondaire »[79].

En conclusion

Les expériences de justice restaurative montrent que celle-ci ne remplace pas le système de la justice pénale habituellement en vigueur – Howard Zehr ne le prétendait d’ailleurs pas, mais qu’elle peut le compléter. Elle compte de nombreux aspects très positifs. Et il s’agit, c’est une évidence, d’assurer les bonnes conditions de sa mise en œuvre[80].

En fin de compte, comme dans d’autres domaines, le succès de la justice restaurative dépend de l’engagement véritable des responsables chargés de la mettre en œuvre à tous les niveaux, en tenant compte des spécificités propres de la société dans laquelle elle se réalise. Nous sommes en effet convaincus que, avant les textes et les conventions, il y a d’abord des hommes.

VII. Faire connaître et mettre en œuvre la justice restaurative

Comme le disait fort bien Arlène Gaudreault, dans la conclusion de son analyse critique sur les limites de la justice réparatrice, « le discours autour de la justice réparatrice ne doit pas rester confiné à un cercle restreint de spécialistes. La collectivité ne pourra se mobiliser et y participer que si elle en comprend la raison d’être et les finalités »[81]. C’est important. Il nous faut militer pour que la justice réparatrice soit davantage connue du grand public et qu’elle soit résolument mise en œuvre.

Par rapport à notre thématique « Quelle justice pour un peuple meurtri par des crimes contre l’humanité », la Justice idéale serait celle qui allierait la justice restaurative, la justice traditionnelle et la justice post-conflit, comme le montre l’illustration suivante.

Nous prenons dès lors l’option pour la justice restaurative avec les objectifs suivants.

Redonner son vrai sens à la Justice

Aujourd’hui, il y a une faute systémique au sein de notre système pénal. On a oublié que l’objectif de la peine doit être positif, à savoir la préservation de la société, la restauration de l’humanité du coupable, la réparation du lien brisé. Or, comme le fait remarquer le Conseil (canadien) des Églises pour la Justice et la Criminologie en 1996, le châtiment semble avoir pris le dessus sur la restauration et le système judiciaire « encourage le délinquant à plaider non coupable, à tout nier, à n’offrir aucune réparation à la victime, à ne manifester aucun remords. Le système tout entier se préoccupe des droits de l’accusé davantage que du besoin de soutien et de réparation de la victime. […]. D’autre part, la stigmatisation qui en résulte isole les délinquants du reste de la société, renforce leur identité criminelle au sein d’une sous-culture et ne constitue même pas un moyen de dissuasion. » Par conséquent, « tout ce que le délinquant apprend d’une punition infligée dans le cadre de ce système, c’est mentir, y compris par omission, pour l’éviter. Ce système accusatoire va à l’encontre de tout ce que nous savons sur ce que nous cherchons à réaliser : du développement de l’être humain, du changement sur le plan personnel, de la responsabilité morale, des relations et du renforcement de l’esprit communautaire. Il va à l’encontre d’une protection du public reposant sur des assises solides »[82].

Face à ces dérives, il faut rappeler haut et fort qu’une bonne justice est celle qui punit certes, mais qui doit amener le criminel à se remettre en question, à regretter son acte en lui-même, à reconstruire une relation positive. Ce qui nécessite de repenser l’incarcération. Le coupable doit comprendre que son arrestation et son incarcération ne sont pas opérées dans un esprit de vengeance, mais dans un esprit de protection des victimes, de la société et du criminel lui-même. Il doit comprendre aussi que son incarcération doit être un moment de réflexion sur son avenir afin de réintégrer la communauté, purifié de son crime.

Eviter de présenter le criminel comme une victime du système

On sait que certains juges font pression sur la personne accusée pour qu’elle plaide coupable afin de bénéficier d’une réduction de peine. Un tel message est très nocif pour la justice et la décrédibilise. Convaincre un innocent de plaider coupable, car on lui fait sentir qu’on a tous les pouvoirs et tous les moyens de lui infliger la plus lourde peine même s’il est innocent, est simplement immoral. De même, dire à un criminel de plaider coupable non pas parce qu’il reconnaît son crime et le regrette mais juste pour échapper à la peine qu’il mérite est également contraire à toute éthique judiciaire. Une telle attitude d’un juge pousse l’accusé à sombrer dans la victimisation, à ne jamais reconnaître son crime et à élaborer des projets pour voir comment échapper à la justice. Le délinquant sera poussé aussi à la récidive puisque de toute façon, coupable ou innocent, tout dépend du bon vouloir du juge.

Tenir en compte des besoins des victimes

En accordant plus d’attention à la violation d’une loi plutôt qu’au mal ou au tort causés aux victimes, la justice pénale semble ignorer complètement les victimes. Dans ces conditions, les victimes se sentent ignorées, abandonnées, n’ayant aucune possibilité d’exprimer leurs sentiments, leurs besoins. Or, « ce que la victime veut le plus, outre le fait de se sentir en sécurité, n’a rien à voir avec la loi. La victime, d’abord et avant tout, veut trois choses » : (1) « que les gens reconnaissent le traumatisme qu’elle a subi », avec son « besoin de l’exprimer verbalement et (celui) qu’on le lui exprime verbalement aussi » ; (2) qu’elle sache « quelle sorte de personne a pu commettre pareil acte, et pourquoi elle-même a été choisie comme victime » ; (3) qu’elle puisse « entendre le délinquant dire qu’il regrette ce qu’il a fait ou, si possible, entendre quelqu’un d’autre lui présenter des excuses au nom du délinquant »[83]. Seule la prise en compte de ces éléments permettra à la victime de sentir que la justice est rendue dans son intérêt et qu’elle n’est pas un simple maillon du système judiciaire qui n’a cure de ses souffrances et des dommages subis. Sa guérison ne peut pas se résumer dans la réception d’une indemnité, elle requiert aussi un accompagnement psychologique et/ou social.

Impliquer la communauté dans la recherche des solutions

Un crime commis sur un individu (parent, enfant, époux, épouse, villageois, membre d’une association ou d’une communauté) ne frappe pas seulement la victime mais toutes les personnes, proches et lointaines, qui sont en relation avec elle. La recherche d’une solution par la justice doit donc impliquer les membres de cette famille, de ce village, de cette communauté. Il est donc important que toute la communauté soit mise à contribution dans la recherche des solutions durables au bénéfice de tous et de chacun.

Procéder à un processus de guérison

Comme le rappelle le Conseil canadien de Églises, une vraie justice doit, face à la criminalité, apporter une réponse globale : qui prenne les victimes au sérieux et aide au processus de guérison, qui tienne les délinquants responsables de leurs actes et prenne à leur égard des mesures efficaces, qui s’attaque résolument aux causes de la criminalité[84]. Puisque les victimes, leurs familles, leurs proches, leurs amis et même toute la collectivité ont été touchés et blessés par le crime du délinquant, ils doivent être tous mis à contribution pour chercher un processus de guérison de toutes les plaies. Sans cela, la victime, le délinquant et même toutes ces personnes continueront à vivre dans la peur, les soupçons, les stéréotypes, voire la haine et l’appel à la vengeance. En fin de compte, la question qui se pose est comment réapprendre à vivre ensemble, à panser les plaies, à éviter de nouveaux drames ; et cela est-il possible sans mener à bien un processus de guérisons individuelles et collectives.

VIII. En quoi cela nous concerne ? Tentative de conclusion

La justice pénale internationale, la justice restaurative et, de manière générale, toute la justice transitionnelle suscitent avant tout l’intérêt d’un cercle d’initiés : juristes, politologues, historiens et philosophes. L’opinion publique large ne connait pas suffisamment, selon nous, ces enjeux. Et, si la Cour pénale internationale pourrait se retrouver dans les prochaines années au cœur des projecteurs médiatiques, il n’en va pas de même des autres formes de justice transitionnelles, qui naviguent sous le radar des grands médias. Notre première conclusion serait donc de souligner l’importance de faire connaitre et de promouvoir – en y consacrant tous les moyens nécessaires – les différentes formes de justice et de réconciliation, qui auront à s’exercer, à divers niveaux, dans des situations post-conflit comme dans d’autres situations.

Nous ne pouvons accepter l’indifférence lorsqu’il faut évoquer les violations des droits de l’homme les plus graves, les crimes d’Etat ou les exterminations présentant des traits de massivité et de systématicité. Ces crimes constituent une atteinte à l’intégrité du corps de l’humanité toute entière. Relativiser cet inconcevable est non seulement outrageant à l’égard des victimes de ces crimes et de leurs descendants, mais aussi, plus largement, déshumanisant pour la famille humaine entière. Nous devons partager ce refus de toute indifférence et de toute relativisation dans l’opinion publique comme dans les cercles plus restreints des décideurs politiques et diplomatiques.

Un deuxième enseignement de cette étude concerne la comparaison entre justice pénale internationale et procédures alternatives de justice et de réconciliation. Tous ces efforts participent à la justice transitionnelle et les choix ne devraient pas se faire les uns au détriment des autres.

Il importe de réunir les conditions pour faire advenir au grand jour davantage de vérité, d’historicité, de lucidité et de sincérité par rapport au passé violent des conflits à grande échelle. Si la justice pénale internationale dispose d’une compétence largement reconnue, notamment celle des magistrats belges qui y ont assumé des responsabilités cruciales, la justice réparatrice peut faire advenir une autre vérité, plus proche des mémoires individuelles et plus proche des vies concrètes des gens. Un peuple meurtri a besoin tant de justice pénale que de réconciliation.

Nous ne pouvons pas attendre tout du juridique. Ce qui se passe dans les instances pénales juridiques a une incidence sur la mémoire collective et dans la perspective du temps long. Mais les institutions de la justice pénale internationale sont manifestement encore trop jeunes, trop faibles et trop sujettes à des pressions politiques pour être évaluées positivement.

Les responsables de la guerre de Bosnie ont mis 25 ans avant de se faire juger. D’autres limites apparaissent dans l’application de cette forme de justice. La justice exercée au niveau national et international restera encore longtemps celle des vainqueurs. Ce qui continuera à nourrir un sentiment d’injustice, voire une soif de vengeance.

Une démoralisation – perte de sens moral – des relations internationales semble nourrir cette impasse. Au niveau international se confrontent deux visions de justice pénale internationale. Une vision souvent assumée en Europe et à gauche de l’échiquier politique international est de rechercher la vérité et le jugement, même si la vérité dérange ceux qui sont au pouvoir. Le problème est que cette vision va entrainer beaucoup d’ennemis et que ses défenseurs n’assument pas toujours leur responsabilité historique dans bien des conflits étrangers. Une deuxième vision, celle du pragmatisme libéral, sera de tenter de tourner la page et de mettre davantage l’accent sur des politiques d’amnistie ou de silence. Le problème de cette vision est qu’elle sera perçue comme injuste, révoltante ou ignoble ; elle endiguera ou rendra incohérente la mise en œuvre de la justice pénale internationale. Et puis, à ces deux visions, s’en ajoute une troisième : celle qui évite d’avoir des comptes à rendre au niveau international. Pensons à des Etats comme la Chine, l’Inde, l’Indonésie ou au Pakistan, qui ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Ces Etats useront de l’argument souverainiste, pour eux-mêmes comme pour d’autres, et reprocheront à la CPI son ingérence. Les Etats-Unis oscillent entre la deuxième vision (majoritaire au parti démocrate) et la troisième vision (traditionnellement incarnée par le parti républicain).

L’avènement d’une justice pénale internationale à laquelle les Etats se soumettent sans distinction ne se laisse pas présager dans la cacophonie des représentations nationales dans les instances onusiennes et tout particulièrement dans l’influent Conseil de sécurité. Nous pouvons le regretter, mais nous pouvons également mettre davantage d’efforts diplomatiques à la promotion d’autres formes de justice transitionnelle, moins litigieuses. Un pays comme la Belgique se doit d’y contribuer.

La justice transitionnelle œuvre à dégager une vérité historique sur un passé de violence, à atténuer et à réconcilier par-delà les blessures historiques, en faisant mémoire, en renouant le lien, en construisant ensemble une culture démocratique. Il est important de ne pas oublier les politiques de réparations aux victimes, matérielles et symboliques. Tous ces efforts participeront ensemble à l’objectif commun que forme la prévention de la récurrence des crimes.

Notre troisième conclusion enfin est d’ordre personnel. Notre appartenance à l’humanité n’est pas qu’une théorie. Lorsque nous lisons dans le journal ou que nous voyons au journal télévisé une catastrophe de l’autre bout du monde, nous devons resserrer les liens, à tous niveaux. Les liens de la solidarité par des aides concrètes comme les équipes d’intervention d’urgence, le soutien des ONG, la solidarité financière, l’appui diplomatique, mais également les liens affectifs, l’union de nos pensées et, oserions-nous dire, de nos prières. Quand le malheur est subi par une partie de l’humanité, c’est la famille humaine entière qui souffre. L’absence de proximité affective (« nous ne les connaissons pas ») n’entrave en rien cette fraternité humaine.

Même si, individuellement, je ne peux en rien remédier au malheur d’un peuple meurtri, ma perception, mon action ou mon inaction contribueront à forger le récit que l’on retiendra de l’Histoire. Nous avons devoir de faire mémoire des victimes des crimes contre l’humanité, où qu’ils aient été perpétrés.

Annexe bibliographique

BARAMPAMA A., Le problème ethnique dans une société africaine en mutation : le cas du Burundi, Université de Fribourg, Suisse, 1978

BARANCIRA Sylvestre (sous la direction de), La justice de proximité au Burundi : Réalités et perspectives », RCN Justice et Démocratie , Bujumbura, 2006

BONTA J., WALLACE-CAPRETTA S. et ROONEY J., La justice réparatrice : Evaluation du Programme de solutions réparatrices, Montréal, 1998

BRETIN N., « La Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud », Séminaire de Justice Internationale, Institut d’Etude Politique de Toulouse, Toulouse, décembre 2007

BUDUDIRA B., La dimension morale de la crise burundaise, in Au cœur de l’Afrique, N°1, Bujumbura, 1995

BURIRE P., Possibilités et Difficultés de Paix et de Réconciliation au Burundi, ‘Jalons pour une éducation à la paix et à la réconciliation’, Pontificia Universitas Lateranensis, Academia Alfonsiana, Rome, 1987

CARIO R., La justice restaurative : vers un nouveau modèle de justice pénale ?, in Actualité juridique pénale, Paris, 2007

CHAIZEMARTIN M. et PEREZ L., « Les commissions ‘Vérité et réconciliation’ à l’heure de l’émergence de la Cour Pénale Internationale », Séminaire de Justice Internationale, Institut d’Etude Politique de Toulouse, Toulouse, 2007

CHRETIEN J.-P. et PRUNIER G. (sous la direction de), Les ethnies ont une histoire, Karthala-ACCT, Paris, 1989

CHRETIEN J.-P. , Burundi : l’histoire retrouvée. 25 ans de métier d’historien en Afrique, Karthala, Paris, 1993

Comité Européen pour les problèmes criminels, La justice réparatrice en prison : méthodes, approches et efficacité, Strasbourg, 2014

Conseil des Eglises pour la Justice et la Criminologie, Pour une vraie justice, Ontario, 1996

DEL PONTE C., La traque, les criminels de guerre et moi, Héloïse d’Ormesson, Paris, 2009

FIDH, Le Burundi au bord du gouffre : retour sur deux années de terreur, FIDH, Paris, 2017

FIERENS J., Justice traditionnelle et justice moderne dans l’Afrique des Grands Lacs, Université de Namur, 2008

GAUDREAULT A., Les limites de la justice réparatrice, Paris, 2005

HARTMANN F., Paix et châtiment. Les guerres secrètes de la politique et de la justice internationales, Flammarion, Paris, 2007

HERMAN E.S. et PETERSON D., Génocide et Propagande : L’Instrumentalisation politique des massacres, Lux Editeur, Montréal, 2012

HUGHES P. et MOSSMAN M.-J., Repenser l’accès à la justice pénale au Canada : Un examen critique des besoins, des réponses et des initiatives de justice réparatrice, Ministère de la Justice Canada, Montréal, 2001

HUYSE L. et SALTER M., Justice traditionnelle et réconciliation après un conflit violent. La richesse des expériences africaines, IDEA, Stockholm, 2009

JACCOUD M., Innovations pénales et justice réparatrice, Montréal, 2008

JEANGENE VILMER J.-B., Pas de paix sans justice ? Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé, Paris, Presses de Sciences Po, 2011

JEANGENE VILMER J.-B., La guerre au nom de l’humanité. Tuer ou laisser mourir, Presses Universitaires de France, 2012

KARAMBIZI-NDAYAHOZE R., Le Commandant Martin Ndayahoze : un visionnaire, Iwacu, Montréal, 2016

KAVAKURE L., La réhabilitation de l’Ubushingantahe : une fausse réponse?, Genève, 2002

KOHLHAGEN D., Concilier avant de juger : La face méconnue des pratiques judiciaires burundaises, RCN Justice et Démocratie, Bruxelles, non daté

LANDENNE Ph., « Une justice restauratrice défiant les murs de la prison ? », in dossier « Justice restauratrice, justice d’avenir », La Revue Nouvelle, mars 2011, p. 23-115

LEMAN-LANGLOIS S., « La Mémoire et la Paix. La notion de ‘justice post-conflictuelle dans la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud », Déviance et Société, Louvain-La-Neuve, vol. 27, no. 1, 2003, pp. 43-57

LEMARCHAND, R., Génocide sélectif au Burundi, Minority Rights Group, Rapport N° 20, London, 1974

LEMARCHAND R., Le génocide de 1972 au Burundi : les silences de l’histoire, Université de Floride, Gainesville, 2002

LEMPEREUR A. P., De la médiation politique à la facilitation post-conflit, ou la reconstruction nationale d’un leadership cohésif, Centre de recherche de l’ESSEC, 2007

LEURQUIN V., « Une Justice tue », in dossier « Punir l’horreur ? », La Revue Nouvelle, 2015/1, p. 38-44

LLEWELLYN J. J. et HOWSE R., La justice réparatrice – cadre de réflexion. Mémoire préparé pour la Commission du Droit du Canada, Toronto, non daté

MAKOBERO D., L’institution des Bashingantahe comme moyen de réconciliation, in Au Cœur de l’Afrique, 1-2, Bujumbura, 2001

MANIRAKIZA Z., Modes traditionnels de règlement des conflits : l’institution d’Ubushingantahe, Bujumbura, 2002

MATIGNON E. et NIMUBONA J., Recherche sur les standards internationaux des droits de la personne humaine dans les mécanismes de justice de transition au Burundi, ASF (Avocats sans frontières) Belgique, Namur, 2014

MATIGNON E., La justice en transition : le cas du Burundi, Paris, 2012

MIHIGO E., L’institution d’Ubushingantahe au Burundi à la lumière de la sociologie des droits de l’homme, Bruxelles, 2002

Ministère de la Justice, Service des Affaires Européennes et Internationales, Inventaire des dispositifs et des procédures favorisant les rencontres entre les victimes et les auteurs dans le cadre de la mise en œuvre de la Justice restaurative. Le cas du Canada, Paris, 2008

Ministère de la Justice, Service des Affaires Européennes et Internationales, Inventaire des dispositifs et des procédures favorisant les rencontres entre les victimes et les auteurs dans le cadre de la mise en œuvre de la Justice restaurative. Le cas de la Belgique, Paris, 2008

MOTTET C. et POUT C., La justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction d’une paix durable, Yaoundé, 2011

NADEAU C., Quelle justice après la guerre ? Eléments pour une théorie de la justice transitionnelle, Montréal, 2009

NANIWE-KABURAHE A., « L’institution des Bashingantahe au Burundi », in HUYSE L. et

SALTER M., Justice traditionnelle et réconciliation après un conflit violent. La richesse des expériences africaines, IDEA, Stockholm, 2009, p. 159-188

NATIONS UNIES, Manuel sur les programmes de justice réparatrice, New York, 2008

NATIONS UNIES, Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, Rapport sur la neuvième session du 18-20 avril 2000, New York, 2000

NATIONS UNIES, Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, Rapport sur la onzième session du 16-25 avril 2002, New York, 2000

NICAYENZI Z., Adaptation et réhabilitation de l’institution des Bashingantahe, Bujumbura, 2002

NKURIKIYE P., L’Eglise du Burundi interpellée: les communautés chrétiennes de base comme champ d’action pour une pastorale de libération, Bruges, 1995-1996

NTABONA A., « Le concept d’Umushingantahe et ses implications sur l’éducation de la jeunesse d’aujourd’hui au Burundi », in Au Cœur de l’Afrique N° 5, Bujumbura, 1985

NTAHOMBAYE Ph., NTABONA A., GAHAMA J. et KAGABO L. (sous la direction de), L’Institution des Bashingantahe au Burundi. Etude pluridisciplinaire, Bujumbura, 1999

NTAKARUTIMANA E., Sortir des syndromes d’immuno-déficience socio-politique, Lelystad, 1999

NTAKARUTIMANA E., « Justice traditionnelle : ses limites et ses apports (réflexions sur le Burundi) », in MOTTET C. et POUT C., La justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction d’une paix durable, Yaoundé, 2011, p. 91-96

NTAMAHUNGIRO J., Burundi : Les Bashingantahe au service de la paix, Bruxelles, 2007

NTAMWANA S., Soyons les serviteurs de la vie, Le Roseau vert, Bruxelles, 2005

NTAVYOHANYUMA P., Recension du numéro spécial de la revue ‘Au coeur de l’Afrique’ intitulé “Burundi : Autopsie de la crise”, de juillet-décembre 1994, in Dialogue n° 184, Bruxelles, juillet-août 1995.

NTIBANDETSE S., La place du développement dans la revue ‘Au Coeur de l’Afrique’ du Burundi, Institut catholique de Louvain, 1997-1998

NTIBAZONKIZA R. Biographie du Président Melchior Ndadaye. L’homme et son destin, Bulgarian Helsinki Committee, Sofia, 1996

NYALUMA MULAGANO A. et MUSHEKURU MUGENI J., Les chambres de conciliation dans le territoire de Fizi. Entre justice citoyenne et pratiques illégales, RCN Justice et Démocratie, Bruxelles, 2016

Parti SAHWANYA-FRODEBU, La crise d’octobre 1993 ou l’aboutissement tragique du refus de la démocratie au Burundi, Sahwanya-Frodebu, Bujumbura, 1994

PICCOLI E., Alternatives à la prison : l’éclairage des Rondes paysannes au Pérou, Bruxelles, Centre Avec, 2007

Prisons (Les), dossier dans En Question, n°80, mars 2007

RCN Justice et Démocratie, Note de plaidoyer : pour un meilleur accès des femmes à la justice au Burundi, Bujumbura, non daté

RCN Justice et Démocratie, Les crimes de masse : processus et engrenages de violences, Bruxelles, non daté

RCN Justice et Démocratie, Enjeux et défis pour un travail des mémoires sur des crimes

contemporains, Bruxelles, 2015

ROTTIER F., L’éloignement au secours de jeunes délinquants – à quoi bon les envoyer à Compostelle ?, Bruxelles, Centre Avec, 2012

VANDEGINSTE S., « Les juridictions Gacaca et la poursuite des suspects du génocide et des ncrimes contre l’humanité au Rwanda », in L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire 1999- 2000, Anvers, 2002

WEMMERS J.-A et CANUTO M., Expériences, attentes et perceptions des victimes à l’égard de la Justice réparatrice : Analyse documentaire critique, Centre International de Criminologie Comparée, Montréal, 2002

ZEHR H., « La justice restaurative : Pour sortir des impasses de la logique punitive », Labor et Fides, Genève, 2012

Notes :

-

[1] La recherche par Joseph Ntamahungiro s’est faite au Centre Avec dans le cadre d’études à l’ISCO (Institut Supérieur de Culture Ouvrière), où la formation en Sciences Sociales du Travail consiste à « acquérir un regard critique et constructif sur le monde » afin de « travailler solidairement avec d’autres pour acquérir des outils qui permettront de contribuer à la construction d’une société plus démocratique ».

[2] René Lemarchand, Génocide sélectif au Burundi, Minority Rights Group, Rapport N° 20, juillet 1974, p. 1.

[3] Selon des témoignages crédibles, il n’y a pas eu d’insurrection de Hutus. Les rebelles accusés par les autorités de l’époque d’avoir massacré des Tutsis étaient des rebelles congolais recrutés par Arthémon Simbananiye, celui-là même qui a planifié ce génocide dans ce qui a été appelé « Le Plan Simbananiye ». Lire notamment Rose Karambizi-Ndayahoze, Le Commandant Martin Ndayahoze : un visionnaire, Editions IWACU, Montréal, 2016, p. 158 ; Groupe de presse IWACU, « Peut-on encore éviter la catastrophe ? », Magazine IWACU n° 38, Bujumbura, juin 2017, p. 31.

[4] René Lemarchand, Le génocide de 1972 au Burundi : les silences de l’histoire, Université de Floride, Gainesville, 2002, p. 1.

[5]Nous empruntons l’expression à Frère Emmanuel Ntakarutimana (prêtre dominicain) dans son texte Sortir des syndromes d’immuno-déficience socio-politique, Lelystad/Pays-Bas, 30 octobre 1999, 8 p.

[6] Sur tous ces faits, lire notamment Mgr Simon Ntamwana, Soyons les serviteurs de la vie, Editions Le Roseau vert, Bruxelles, 2005, 257 p. ; Angelo Barampana, Le problème ethnique dans une société africaine en mutation : le cas du Burundi, Mémoire de Licence, Faculté des Lettres, Université de Fribourg/Suisse, 1978, 201 p. ; Abbé Paul Burire, Possibilités et Difficultés de Paix et de Réconciliation au Burundi, ‘Jalons pour une éducation à la paix et à la réconciliation’, Dissertatio ad Doctoratum in Theologia morali consequendum, Pontificia Universitas Lateranensis, Academia Alfonsiana, Rome, 1987, 295 p. ; Jean-Pierre Chrétien et Gérard Prunier (sous la direction de), Les ethnies ont une histoire, Editions Karthala-ACCT, Paris, 1989, 435 p. ; Jean-Pierre Chrétien, Burundi : l’histoire retrouvée. 25 ans de métier d’historien en Afrique, Editions Karthala, Paris, 1993, 509 p. ; Raphaël Ntibazonkiza, Biographie du Président Melchior Ndadaye. L’homme et son destin, Bulgarian Helsinki Committee, Sofia, 1996, 368 p. ; Parti Sahwanya-Frodebu, La crise d’octobre 1993 ou l’aboutissement tragique du refus de la démocratie au Burundi, Editions Sahwanya-Frodebu, Bujumbura, décembre 1994, 411 p. ; FIDH, Le Burundi au bord du gouffre : retour sur deux années de terreur, Paris, juin 2017, 44 p.

[7] Vincent Lurquin, Une justice tue, La Revue Nouvelle, 2015/1, pp.38-44, p.39.

[8] Carla Del Ponte, La traque, les criminels de guerre et moi, Editions Héloïse d’Ormesson, Paris, 2009, p. 620.

[9] Ibidem.

[10] Idem, p. 610.

[11] Idem, p. 298.