Une autre ville serait-elle possible ?

Cette étude a été coordonnée par Marie Renard et Guy Cossée de Maulde. Y ont contribué : Alice Clarebout, Antoine de Borman, Vincent Delcorps, Chloé De Sousa Veiga, Christian Kesteloot et Elsa Mescoli.

Avant-propos

Vivre ensemble, c’est à la fois une nécessité et un défi. Une nécessité, car nous sommes tous reliés les uns aux autres ; un défi, car notre interdépendance et nos liens sont perfectibles à bien des égards. Et, aujourd’hui peut-être plus encore qu’il y a quelques années, nous prenons conscience que ce défi est à relever en prenant en compte ceux de l’environnement, là où nous vivons et jusqu’au soin de la Terre.

Regardons de plus près nos lieux de vie : c’est à la fois l’espace concret et la société concrète où nous vivons. Et, nous pouvons le remarquer, ce lieu de vie concret nous conditionne tout autant que nous le marquons de notre empreinte ou de notre indifférence.

Pour la majorité d’entre nous, notre lieu de vie, c’est la ville. En effet, « selon l’ONU, nous sommes actuellement 54% à habiter en milieu urbain. Ce taux pourrait grimper à 66% d’ici 2050, avec une population mondiale de 9,6 milliards de personnes. Autant dire que les défis planétaires ont et auront pour une part importante une origine urbaine, étant donné les modes de vie, de production et de consommation que l’on peut y observer »[1].

Il est alors intéressant de prendre de la hauteur et de nous tourner vers ce que nos villes ont à nous révéler sur nos rapports humains. Dans cette optique, il semble pertinent de concevoir la ville comme un système au sein duquel prennent place une mosaïque de relations humaines. C’est en tout cas la démarche dans laquelle le Centre Avec a souhaité s’inscrire en proposant cette étude. Nous nous sommes posé la question suivante : jusqu’à quel point l’urbanisme peut-il influencer nos rapports humains ? Prenons l’exemple de Bruxelles. Selon que l’on habite Molenbeek ou Woluwe-Saint-Lambert, on ne perçoit pas les réalités urbaines de la même façon. L’endroit d’où l’on vient conditionne notre manière d’agir, de voir et de comprendre le monde et les gens qui nous entourent. L’urbanisme, c’est-à-dire cette manière d’organiser et d’aménager l’espace urbain, n’est donc pas qu’une science technique, c’est l’art de faire des choix, de mettre en avant des options, de donner des orientations. Il modèle les regards, les perceptions. Il crée des paysages, mais aussi des univers mentaux. Il fige peut-être des situations, enferme éventuellement des gens dans des quartiers… Dans ce cas, l’urbanisme ne favorise pas les liens entre les personnes.

Pourtant, nous le verrons, il faut souligner les initiatives qui permettent de créer et d’entretenir du lien. C’est d’ailleurs le thème central d’un livre publié récemment par une équipe de spécialistes (chercheurs, architectes-urbanistes, philosophes, …). Notre étude s’inscrit dans la lignée de cet ouvrage qui, coordonné par le CEPESS (Centre d’Études Politiques, Économiques et Sociales), s’intitule Les villes reliantes – Favoriser les liens pour humaniser les territoires urbains[2]. Il tend à montrer que d’autres choix sont possibles, que des solutions existent en vue de recréer du lien dans nos villes et entre les citoyens pour ainsi parer aux dérives de l’individualisme, phénomène emblématique de nos sociétés occidentales. Des liens qui jusqu’à présents ont été mis à mal par divers choix urbanistiques, économiques, politiques, sociaux.

Dans cette étude, nous prenons le temps de découvrir la manière dont fonctionnent nos villes et comment y faire émerger ou maintenir les liens, si précieux tant pour la vie personnelle que pour le vivre-ensemble. Les contributions réunies dans ce dossier vous feront penser, réfléchir et participeront assurément à la naissance d’une perception nouvelle de l’environnement qui vous entoure. Pour commencer, Christian Kesteloot vous montre que la ville, la réalité urbaine, est loin d’être un phénomène anodin. Sa contribution vous permet de saisir les leviers de l’urbanité et ses enjeux, de manière générale mais aussi à Bruxelles. Elsa Mescoli et ses deux étudiantes proposent ensuite un voyage au cœur de la ville de Liège où elles abordent le lien entre urbanisme et diversité culturelle à partir de leur angle de recherche : la socio-anthropologie urbaine. Vincent Delcorps vous embarque dans une de ses pérégrinations : en suivant la ligne de bus 27 à Bruxelles, il fait découvrir différents quartiers bruxellois où la diversité est reine. Pour finir, Antoine de Borman nous partage ses propositions pour rendre la ville plus humaine.

Nous avons aussi fait le choix de ponctuer ce dossier de quatre initiatives locales qui, grâce à leur travail, permettent de dépasser les frontières pour construire du lien. Vous découvrirez ainsi : la Maison des Femmes à Molenbeek, AlterBrussels, Les Visites de mon Voisin et enfin l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU).

Chapitre 1. Riches et pauvres dans l’espace bruxellois : continuités et changements

Par Christian Kesteloot

Le contraste profond entre ville et campagne s’explique par les activités économiques et leur lien avec l’espace. La campagne est marquée par l’agriculture, la ville par l’industrie et les services. L’agriculture travaille la terre et l’essentiel du travail de l’agriculteur implique des déplacements pour couvrir la surface de ses terres : préparer les sols, semer, combattre les concurrents et les ennemis de ses cultures et en récolter les fruits. Même chose dans l’élevage où les bêtes doivent être déplacées pour accéder à leur nourriture – à moins que l’agriculture ne produise celle-ci pour l’amener aux étables. Dans tous les cas, la force de travail se déplace avec ses outils ou machines et la matière première essentielle, la terre, est fixe.

Les clés de l’urbanité[3]

La situation dans les industries et services est inverse : dans la grande majorité des cas, la force de travail est liée à un poste de travail fixe où sont situés ses moyens de production et c’est la matière première qui circule pour être transformée en produit. Cette caractéristique de la production industrielle et des services permet de choisir les lieux de production et donc de profiter des avantages de leur proximité spatiale mutuelle, que les économistes appellent économies d’échelle et d’agglomération. Logiquement la ville devient ainsi un lieu hétérogène, rassemblant une diversité de métiers et de productions, alors que la campagne est soumise à l’homogénéité de l’agriculture. La population à la campagne est dispersée dans des villages, hameaux, voire fermes isolées, pour permettre la proximité à la terre, alors qu’en ville, elle se concentre autour des moyens de production. À la campagne, les densités de population dépendent de la fertilité des sols et de la productivité du travail agricole, alors qu’en ville ce sont les échelles et la diversité des productions qui la déterminent, sans frein d’une quelconque limite naturelle.

En sociologie, on aime la définition classique de la ville que propose Louis Wirth dans son article « Urbanism as a way of life »[4] : taille, densité et hétérogénéité. Wirth ne s’intéresse pas aux raisons de ces caractéristiques, mais à leurs conséquences sur la vie des populations urbaines. Pourtant, les contrastes entre les requis de l’agriculture d’une part, de l’industrie et des services d’autre part, permettent de saisir la raison d’être de ces trois caractéristiques de l’urbanité. Wirth ignore aussi une seconde explication économique de la nature des villes : hormis le faible apport de l’agriculture urbaine, les habitants des villes sont nourris par les surplus agricoles des campagnes. Ce simple fait sous-entend trois choses : a) les agriculteurs sont capables de produire plus que ce qui leur est nécessaire; b) les citadins ont le pouvoir de forcer les agriculteurs à produire ce surplus et de l’accaparer; c) les infrastructures et moyens de transport permettent de concentrer matériellement ce surplus dans la ville, alors qu’à l’origine il est dispersé dans les campagnes. Cela nous amène à une autre définition de la ville et de l’urbanité, celle du géographe David Harvey : la ville est une concentration spatiale d’un surproduit social[5]. La taille de la ville dépend donc de la quantité de surplus agricole produit, sa densité de la capacité à le concentrer et son hétérogénéité du pouvoir des urbains à se dégager de la contrainte de produire leurs propres moyens de subsistance. La mondialisation n’a rien changé à cette logique. Depuis la colonisation, les plantations de canne à sucre, café, cacao, coton, arachides, bananes et autres fruits exotiques nourrissent les villes du nord, tout autant que le blé des États-Unis, d’Argentine et d’Australie. Aujourd’hui l’extension de l’aire dont est extrait le surproduit s’est encore étendue. Il suffit de penser à l’accaparement des terres dans le sud pour assurer la sécurité alimentaire au nord et dans les pays pétroliers, pour produire nos biocarburants ou encore à l’extension gigantesque de la culture de soya au Brésil et en Argentine pour nourrir notre cheptel.

Les premières villes se fondent sur cette double logique : ce sont les maîtres exploitant leurs esclaves agricoles, puis la noblesse exploitant ses serfs qui ont permis l’apparition de villes. La ville est alors nourrie par l’exploitation des agriculteurs et elle est d’abord politique, administrative, militaire et/ou religieuse. Le surplus agricole est obtenu directement dans le cas de l’esclavagisme. Dans les sociétés féodales, les agriculteurs sont taxés en nature par la noblesse, l’Église, puis l’État. Ils contribuent ainsi à l’urbanité par une partie importante des récoltes et des travaux obligatoires (les corvées, dont la construction et l’entretien des routes). Plus tard, l’échange marchand a permis un nouvel essor des villes : bien que la taxation ne disparaisse pas, les produits issus des industries et services urbains sont échangés contre les produits agricoles. Cet échange a la particularité de favoriser l’augmentation de la quantité et de la productivité du travail agricole : les agriculteurs sont libérés de l’autoproduction de leurs vêtements, outils et équipements qu’ils peuvent obtenir des artisans et industriels urbains en échange de leur surplus agricole. Très vite ils bénéficieront de la capacité d’innovation qui apparaît dans les villes et qui trouve sa source dans les trois caractéristiques wirthiennes de l’urbanité. Elle permet la création de moyens de productions plus performants, augmentant la productivité du travail agricole. Plus tard, les agriculteurs auront accès aux services d’éducation et de santé urbains, augmentant la qualité de leur force de travail. Il s’ensuit que moins d’agriculteurs sont nécessaires pour produire la même quantité de nourriture et que le surplus de main-d’œuvre agricole peut rejoindre la ville et nourrir le processus d’urbanisation. La campagne nourrit la ville par son surplus agricole, mais aussi en y envoyant sa force de travail excédentaire. Cette nouvelle population urbaine a formé la source de la force de travail bon marché qui a permis l’essor du capitalisme industriel urbain.

Bruxelles

Bruxelles n’échappe pas à ces conditions de l’urbanité. Elle présentait dès son origine tant les traits d’une ville princière, basée sur l’exploitation des agriculteurs brabançons, que ceux d’une ville marchande. La noblesse s’est établie sur les hauteurs à l’est de la vallée de la Senne, profitant d’un relief plus accentué qu’à l’ouest et de la proximité agréable de la forêt, alors que les marchands et artisans sont au creux de la vallée, là où la Senne cesse d’être navigable et où le transbordement de marchandises crée un lieu propice à l’échange marchand. La toponymie bruxelloise reflète ces faits encore aujourd’hui : le Coudenberg (le mont froid) domine toujours le Vieux et le Nouveau Marché aux Grains et les anciens quais qui portent encore le nom des marchandises qui y étaient débarquées.

Ce clivage entre le haut et le bas de la ville sera renforcé lors de la révolution industrielle. Tributaire de l’accès à l’eau et du transport, l’industrie s’installera dans la vallée plutôt que sur les hauteurs et entrainera avec elle les logements pour ses ouvriers. Tant les longues journées de travail que les salaires trop faibles pour payer les déplacements et que l’insécurité d’emploi, commandant une présence proche des portes des usines où l’on embauche, expliquent la concentration des logements ouvriers près des usines et provoquent l’énorme densité de population dans ces quartiers ouvriers qui se développent rapidement dans la seconde moitié du 19ième siècle. Ils sont peuplés par des anciens ruraux, surtout venus de Flandre, libérés du travail de la terre par la hausse de la productivité agricole, mais aussi par la crise de l’agriculture vivrière et celle de l’industrie textile à domicile. D’autre part, l’indépendance de la Belgique et l’essor économique du pays ont permis l’essor d’une bourgeoisie qui se doit d’être présente dans la capitale du pays, aux côtés de l’aristocratie. Cette présence permettra le développement de l’industrie du luxe et des services domestiques. La misère ouvrière, les épidémies, la criminalité et les révoltes qui l’accompagnent, vont forcer ces classes supérieures à se distancier de la vieille ville. Le quartier Léopold est construit pour y mettre les riches à l’abri de la classe ouvrière et des dangers qu’elle représente. Il y aura des tentatives de reconquête du centre, comme ce fut le cas à Paris avec la création des boulevards haussmanniens. À Bruxelles, la création des boulevards centraux après le voûtement de la Senne n’aura pas les mêmes succès. Par contre, le quartier Notre-Dame-aux-Neiges[6] peut être considéré comme une réussite à cet égard.

Cette distanciation de la ville considérée comme malsaine et dangereuse atteindra d’autres classes sociales et installera une solide mentalité anti-urbaine dans toutes les classes sociales. D’abord, le logement social se développera après la Première Guerre mondiale dans la foulée d’une série de politiques sociales visant à « récompenser » la classe ouvrière pour sa participation à la défense des intérêts nationaux. Pour offrir un logement décent à des prix abordables aux ouvriers qualifiés, il faut construire de préférence des quartiers entiers sur des terrains bon marché, c’est-à-dire situés en zone agricole à l’extérieur de la ville. Les lignes de tramways et de trains permettent de relier ces cités aux lieux d’emplois dans la ville. Bruxelles se dote ainsi d’une couronne de cités jardins qui seront rattrapées par l’extension de la ville après la Seconde Guerre mondiale.

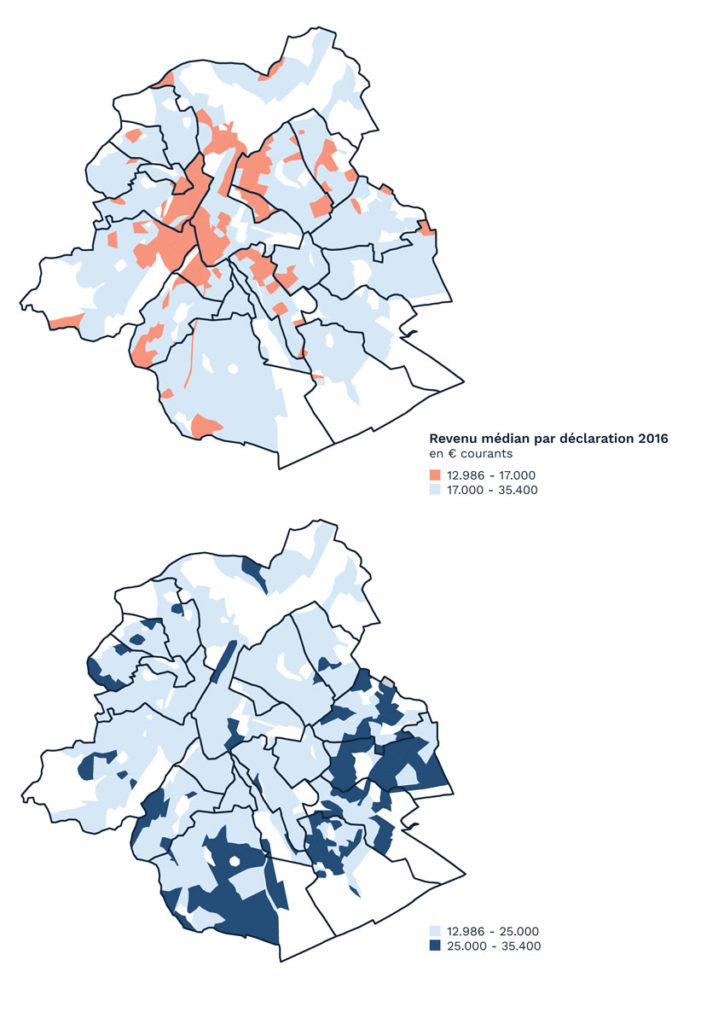

Où vivent les riches ?Pour comparer la richesse entre quartiers, il faut considérer le revenu médian par déclaration plutôt que le revenu moyen par habitant, pour éviter les biais de quelques revenus déclarés fort élevés sur la moyenne.

Aujourd’hui, les quartiers aux revenus plus faibles au centre de la Région couvrent presque parfaitement les quartiers ouvriers établis au 19ième siècle (le « croissant pauvre »), la vallée du Maelbeek, où la suite de logements ouvriers est interrompue par la rue de la Loi, et des extensions vers Laeken et Helmet. Hors centre, il s’agit presque toujours de quartiers de logements sociaux, parmi lesquels des cités jardins de l’entre-deux-guerres et quelques projets modernistes construits dans les années 1950 à 1970.

Les quartiers aux revenus élevés sont plus nombreux dans le quadrant est-sud, en direction de la forêt de Soignes et en continuité avec les axes de prestige voulus par Léopold II – l’avenue de Tervueren et l’avenue Louise avec son prolongement, l’avenue Franklin Roosevelt. A l’ouest et au nord, quelques quartiers de villas cossues bâties après la seconde guerre mondiale expliquent des revenus plus élevés. Au centre, le Sablon et ses environs maintiennent une population relativement aisée. Récemment les projets de logements haut de gamme le long du canal, en face de Tour et Taxis, au nord du Pentagone, ont élevé les revenus dans le quartier.

Le troisième mouvement de distanciation sera d’une ampleur nettement plus importante après la Seconde Guerre mondiale. Le développement des services, parmi lesquels les fonctions de l’État, l’amélioration du niveau d’éducation de la population et les politiques sociales vont gonfler la classe moyenne. Le pacte social signé à la fin de la guerre et le développement de la sécurité sociale garantissent un quasi plein-emploi et la hausse continue du pouvoir d’achat. Enfin le gouvernement encourage l’accès à la propriété. Les ménages qui construisent leur propre logement suivent la même logique spatiale que les cités jardins : pour être financièrement abordable, il faut que le terrain à bâtir soit situé aux franges de la ville. Mais ce nouvel habitat crée un étalement péri-urbain, favorisé par l’absence de planification restrictive, d’une part, et par la création d’un réseau autoroutier accompagné d’une profonde restructuration de la ville pour l’adapter à l’automobilité, d’autre part. Il ne s’agit donc pas d’un laisser-faire, mais d’un choix délibéré. Cette périurbanisation – en d’autres mots l’extension de la ville hors de son agglomération, surtout par la construction de maisons unifamiliales – sera le moteur de la croissance économique jusqu’à la crise de 1974. Elle ouvre des débouchés énormes dans le secteur de la construction, des travaux publics et la filière de l’automobile. Mais les ménages en question doivent s’endetter pour le financement de leur logement et de leur automobilité. Il s’ensuit une augmentation importante de l’emploi des femmes. Les ménages à double revenu ouvrent des débouchés pour les filières de l’électroménager, quasi absentes auparavant : puisque la femme a moins de temps à consacrer aux travaux domestiques, il faut mécaniser ceux-ci pour en augmenter la productivité. Plus tard, la filière des équipements de loisir viendra compléter la panoplie d’objets de consommation durable amassée dans ces nouveaux logements au fur et à mesure de la diminution du temps de travail et de l’augmentation des loisirs.

Cette expansion de la classe moyenne aspirée dans la consommation de masse, se fait aux dépens de la classe ouvrière. Certes les gains de productivité dans la plupart des secteurs industriels permettent de compenser en partie ce mouvement, mais la construction, les transports et beaucoup de services urbains emploient une main-d’œuvre peu qualifiée et ne se prêtent pas à des gains de productivité importants. Dès lors, ils doivent faire appel à de la main-d’œuvre étrangère pour maintenir leurs activités. À Bruxelles, ce seront d’abord des travailleurs italiens venus dans la foulée de l’immigration dirigée vers les charbonnages, puis en plus grand nombre les Espagnols et enfin les Turcs et les Marocains qui viendront combler les vides sur le marché de l’emploi et du même coup peupler les quartiers ouvriers qui se vidaient au fur et à mesure de l’accession de leurs anciens occupants à la classe moyenne et à la propriété. Comme pour les agriculteurs devenus ouvriers urbains pour nourrir l’industrialisation de Bruxelles au 19ième siècle, leur migration est liée à de profonds changements dans les campagnes et l’économie des pays dont ils sont issus.

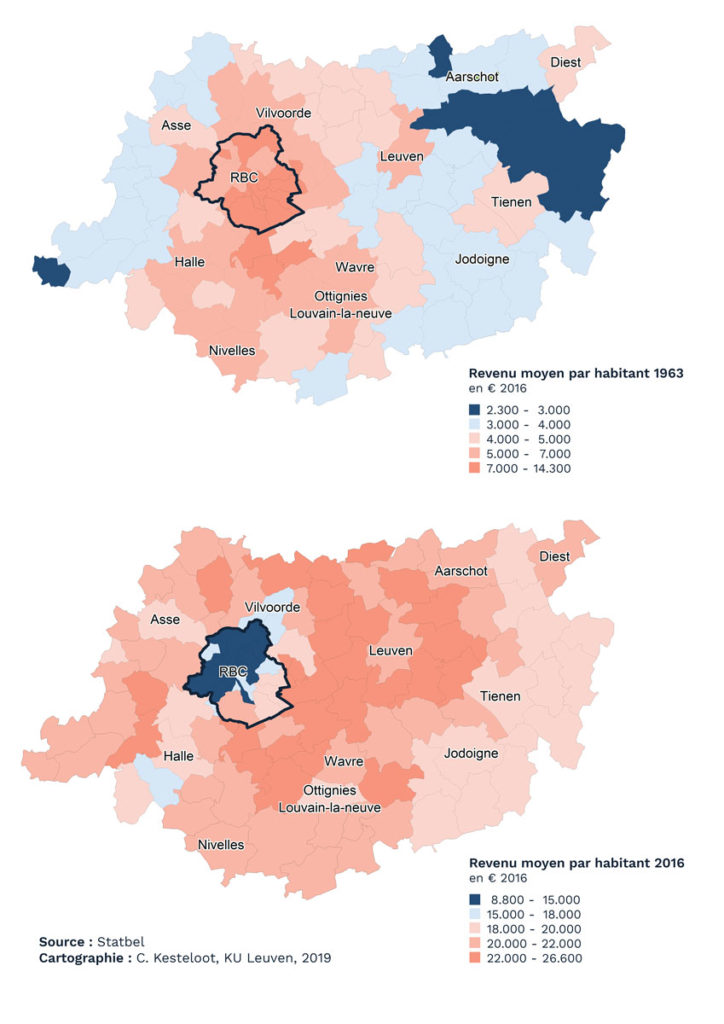

Ces deux cartes comparent le revenu imposable moyen

par habitant en 1963 et en 2016, sur les territoires communaux actuels. Les

revenus sont exprimés en euros de 2016, ce qui permet d’apprécier la croissance

générale du pouvoir d’achat entre ces deux dates.

L’inversion de la géographie des revenus est le résultat de la

périurbanisation. En 1963, la future Région de Bruxelles-Capitale compte parmi

les plus riches communes du Royaume. La périurbanisation, déjà en cours, explique

les revenus élevés dans la première couronne autour de la capitale et plus loin

vers le sud et le sud-est. Les autres villes du Brabant sont en moyenne plus

riches que leurs communes environnantes, encore très rurales, même entre

Bruxelles et Leuven.

En

2016, la périurbanisation touche tout le Brabant, à l’exception de sa frange

orientale. La Région de Bruxelles-Capitale compte les communes les plus pauvres

du pays, conjonction de la périurbanisation, de l’immigration et de la

désindustrialisation. Le revenu moyen des communes les plus riches de la Région

atteint à peine les valeurs les plus faibles de la périphérie. Les effets de la

désindustrialisation sont aussi visibles dans les communes le long du canal et

quelques communes de navetteurs à l’ouest de Bruxelles. La population étudiante

baisse le revenu moyen à Louvain-la-Neuve.

La crise de 1974 à 1986 a déclenché des changements, sans pour autant éliminer ce processus de périurbanisation. D’abord, elle a entrainé l’arrêt de l’immigration de travailleurs immigrés dès 1974, avec pour effet le regroupement familial et l’installation définitive des migrants dans la ville. Les quartiers immigrés se consolident et s’organisent pour faire face au chômage et à l’exclusion sociale en développant l’entreprenariat ethnique, l’économie informelle et de nombreuses stratégies de survie fondées sur les réseaux sociaux de chacune des communautés. Ces mêmes réseaux sociaux permettront de financer l’accès à la propriété dans ces quartiers. En achetant les taudis dans lesquels ils sont logés, les immigrés se défendent contre de futures hausses de loyer et préviennent leur dispersion hors de leurs quartiers de concentration, ce qui les aurait coupés de leurs réseaux de solidarité.

Ensuite, la périurbanisation sera freinée avec comme corollaire les timides débuts de gentrification, entendue ici comme le choix de vivre en ville de la part de jeunes qui, sans la crise, auraient épousé le modèle périurbain d’après-guerre. La mise en ménage est retardée et la recherche d’un emploi stable permettant de supporter la charge financière d’un emprunt hypothécaire est devenue plus difficile. Les communes et la Région de Bruxelles-Capitale vont encourager la rénovation urbaine pour maintenir ces jeunes sur leur territoire dans l’espoir d’améliorer leur base fiscale.

Par ailleurs, la

création de nouveaux logements n’est plus l’apanage des jeunes ménages. La

périurbanisation reprend dès la fin des années 1980 et est aussi nourrie par le

boom démographique dès 2000. Mais ce sont de moins en moins les jeunes ménages

qui construisent leur propre maison, mais des promoteurs immobiliers qui

proposent des lotissements et de plus en plus des appartements plutôt que des

maisons individuelles. Ils participent de la même façon à la rénovation

urbaine.

Enfin, la globalisation, une issue vitale de la crise pour le capitalisme, a

provoqué une nouvelle vague d’immigration intercontinentale, qui n’est plus

tant nourrie par les appels de main-d’œuvre, sauf pour les immigrés hautement

qualifiés, que par les bouleversements profonds dans les lieux d’origine, parmi

lesquels la chute du socialisme en Europe centrale et de nombreux conflits

armés. Une partie de ces immigrés sont sans-papiers et sans-abris, mais

d’autres obtiennent refuge dans les quartiers où ils trouvent des logements

abordables et des proximités linguistique, culturelle et religieuse avec les

immigrés d’après-guerre, leur permettant de développer des stratégies de

survie.

Enjeux

C’est le marché qui décide qui habite où dans la région métropolitaine bruxelloise. En premier lieu sur base du pouvoir d’achat et des prix des logements, qu’ils soient locatifs ou acquisitifs. A peine 7% du parc de logement est géré par les sociétés de logement social et fonctionne en dehors de la logique de profit. C’est donc aussi ce marché qui explique la persistance des clivages socio-spatiaux décrits plus haut. Ils divisent les Bruxellois en trois groupes : les pauvres des quartiers ouvriers et de logement social, surtout issus de l’immigration ; la population plus aisée aux franges de la Région de Bruxelles-Capitale ; et, en considérant que la périurbanisation a étendu la ville hors des limites de la Région, les habitants de la périphérie, Brabançons selon leur lieu de résidence, mais Bruxellois sur le plan économique. Casser la ségrégation spatiale pour créer de la mixité sociale entre ces trois groupes est un leurre dans une région où l’accès au logement est quasi totalement dominé par le marché libre. Il faut d’ailleurs reconnaître que cette ségrégation ne comporte pas que des désavantages. Comme nous l’avons vu, elle permet pour les pauvres le maintien et le développement de réseaux sociaux, dans des localisations centrales offrant une excellente accessibilité et une grande hétérogénéité du cadre bâti, propices à des stratégies de survie, mais aussi à l’entreprenariat ethnique. L’avantage d’une localisation très centrale des groupes les plus pauvres est d’ailleurs menacé par la gentrification. Les deux autres groupes vivent dans un habitat qui facilite grandement leur reproduction sociale et donc le maintien de leur position sociale avantageuse.

Les enjeux réels sont donc ailleurs. Il s’agit d’abord de reconnaître le droit à la ville aux anciens et nouveaux arrivants, car ce sont eux qui maintiennent la diversité de la ville et donc son urbanité. Protéger ces fonctions d’accueil et de résistance à l’exclusion des quartiers centraux est donc essentiel. Ensuite, il convient de combattre les inégalités entre ces trois groupes socio-spatiaux sur les plans social (qualité du logement, éducation, santé, sécurité sociale), économique (accès au marché de l’emploi et conditions de travail et salaires décents) et politique (droit de vote et participation à la citoyenneté). Enfin, il s’agit de reconnaître mutuellement le droit d’existence de ces trois groupes dans la ville et d’organiser la plateforme politique qui leur permettra de négocier ensemble le futur de celle-ci.

Focus – Dépasser les frontières avec La Maison des Femmes

La Maison des Femmes est un service de l’asbl MOVE (Molenbeek Vivre Ensemble), anciennement Lutte contre l’Exclusion Sociale à Molenbeek. Forte d’une vision sociétale inclusive et participative, l’asbl organise, défend et encourage la citoyenneté, l’ouverture et la mixité, la prévention sociale, l’équité et les dialogues sous toutes leurs formes à Molenbeek.

La Maison des Femmes développe des activités diverses qui visent l’émancipation des femmes dans tous les domaines et organise son travail autour de quatre axes : l’accompagnement social et socio-professionnel, l’apprentissage et particulièrement du français, les activités et les projets socio-culturels et le bien-être physique et moral. Elle se veut un lieu convivial guidé par les règles du respect et d’égalité où chacune peut se réaliser et s’épanouir.

S’appuyant sur une équipe de 11 employées et de plusieurs bénévoles, elle accueille annuellement autour de 400 femmes dans les différentes activités continues ; s’y ajoute le public mixte qui fréquente les activités ponctuelles.

Pour illustrer notre travail, nous vous présentons un de nos derniers projets qui se réalise en collaboration avec l’asbl AlterBrussels.

Au mois de février 2019, la Maison des Femmes MOVE asbl s’est associée avec l’asbl AlterBrussels dans le cadre du projet européen Migrantour visant à développer des « visites touristiques alternatives » de plusieurs villes européennes.

L’objectif du projet était de permettre aux participantes de co-construire un parcours de visite alternative de la commune de Molenbeek-Saint-Jean (la partie allant du quartier de la Maison des femmes jusqu’au canal de Bruxelles) et de le mettre par écrit dans un guide papier publié par AlterBrussels. Ce dernier comportera l’ensemble des parcours co-construits et rédigés par différentes associations bruxelloises (une association par commune).

Donnant suite au partenariat entre les deux associations, le projet « Bruegel » a vu le jour au mois de mai 2019 à l’initiative de l’asbl AlterBrussels. Ce projet est destiné aux participantes disposant du niveau de français requis. Parmi celles-ci, il y a des femmes apprenantes en français (niveau avancé) et des femmes suivies en insertion socio-professionnelle (ISP) par notre conseillère ISP.

Le projet « Bruegel » poursuit deux objectifs : d’une part, former les participantes à devenir « guide touristique alternative » de Molenbeek-Saint-Jean en leur donnant tous les outils et les connaissances nécessaires, et, d’autre part, les familiariser à des références artistiques tirées du peintre Pieter Bruegel. Ainsi, le cycle de formations organisé par AlterBrussels visait à permettre la construction et l’analyse d’un parcours de visite alternative destiné à mettre à l’honneur Bruegel à Molenbeek-Saint-Jean lors de la fête de la musique prévue le 22 juin 2019.

Lors de cette journée, les participantes ont eu la chance de proposer une visite de deux heures pour faire découvrir Molenbeek sous le prisme des thématiques et éléments abordés dans les œuvres de Bruegel. Les guides alternatives sont rémunérées à 66 euros sous un contrat de volontariat rémunéré pour chaque visite réalisée. En plus de les valoriser humainement, ce projet leur permet de débuter dans une fonction professionnelle (même si de façon ponctuelle) en tant que guide touristique alternative, une carrière professionnelle qui sort des sentiers battus pour ce type de public.

Maison des Femmes-MOVE asbl

Rue du Jardinier 75 A, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

maisonfemmes.coord@move.brussels – +32 2/412 05 61

Facebook : Maisondesfemmes1080

Chapitre 2 : Itinéraires urbains et diversités culturelles : l’exemple du cœur historique de Liège

Par Elsa Mescoli, Alice Clarebout et Chloé De Souza Veiga

Ancienne capitale d’une principauté ecclésiastique et site de révolutions démocratiques, la ville millénaire de Liège a traversé au XIXe siècle une croissance économique remarquable due à l’expansion de l’industrie charbonnière et au développement de l’armurerie et du travail du verre[7]. Ce fait, associé à un processus d’urbanisation progressive et au développement d’infrastructures modernes, a attiré un fort afflux de main-d’œuvre étrangère. Après la récession provoquée par la fermeture des mines de charbon à partir des années 1950, de nouveaux secteurs de l’économie et des services se sont développés, avec une composition de travailleur.euse.s diversifiée. Au 1er janvier 2019, la province de Liège compte 1.105.733 habitants et la ville 196.685[8]. Dans la dernière analyse disponible de la composition de la population réalisée par la municipalité en 2015, 37.377 habitants étaient de nationalité étrangère, soit 25,5% de la population de cette année[9]. Ces éléments font de Liège une « ville post-migratoire » (Martiniello, 2011), dont la démographie est aussi constamment redéfinie de nos jours par la mobilité humaine (Bousetta et al., 2018 : 71–72). Par conséquent, les questions liées aux migrations et à la diversité culturelle font encore l’objet de débats (Bousetta et al., 2018 : 72) au sein de l’environnement local.

Liège est ainsi un lieu idéal pour appréhender et réfléchir aux questions de mixité et de vivre ensemble. Nous proposons dans ce chapitre d’aborder ces questions par une approche élaborée au départ du cadre théorique et méthodologique de la socio-anthropologie urbaine, incluant une expérience ethnographique menée en particulier dans le quartier du « Centre ». La rue Hors-Château et la rue Féronstrée, objets de nos observations, font partie de ce quartier administratif, qui comptait en 2015 un total de 4.666 habitants, dont 1.417 ont (seulement) une nationalité étrangère[10].

La socio-anthropologie urbaine sous l’angle de la diversité culturelle

L’intérêt d’appliquer les méthodes d’enquête propres à l’anthropologie, et plus précisément l’ethnographie, à des contextes urbains et occidentaux dérive de certains constats réalisés particulièrement au sein du département de sociologie de l’Université de Chicago dès les années 1920 (ladite Ecole de Chicago). La vie et la culture urbaine qui se développent dans le cadre d’un processus d’urbanisation intense, sont décrites comme variées, subtiles et compliquées, méritant ainsi les mêmes méthodes patientes d’observation que les anthropologues à l’aube de la discipline utilisaient pour étudier les habitudes des Amérindiens du Nord, par exemple (Park, 1925 : 3). La ville, et tout d’abord Chicago comme un des premiers contextes étudiés par le biais de ces approches méthodologiques, apparait aussi comme lieu au sein duquel se manifestent et cohabitent les membres de différents groupes culturels, impactant également l’organisation de l’espace urbain. Émerge alors la nécessité d’étudier le rapport des individus et des groupes à leur environnement – dense et hétérogène –, ainsi que les relations entre les individus en fonction des appartenances qu’ils définissent ou auxquelles ils sont associés. En se développant, une ville multiplie ses processus de différenciation interne sur base de la situation économique, sociale, culturelle des individus et des groupes, ainsi qu’au départ d’éléments raciaux – revendiqués ou attribués –, convictions religieuses, politiques etc. Cette hétérogénéité et les éventuels microprocessus qui tendraient vers l’homogénéité interne selon certains auteurs de l’Ecole de Chicago, posent potentiellement des défis au vivre ensemble. Il est ainsi intéressant d’explorer ces dynamiques urbaines, ainsi que le rôle des représentations des individus en leur sein, mobilisées notamment pour créer un sentiment d’identité partagée et donner sens à un lieu. Dans ce cadre, s’intéresser aux diversités culturelles signifie appréhender les manières dont ces représentations se construisent et se manifestent, et leurs effets sur les pratiques et les discours locaux.

Une ethnographie (visuelle) du proche

Porter un regard analytique sur les contextes urbains contemporains veut dire également se resituer, en tant que chercheur.euse, dans un environnement familier, pratiquant ainsi un va-et-vient entre distance et proximité vis-à-vis des objets, sujets et enjeux observés, ainsi que des pratiques partagées (Campigotto et al., 2017). Au sein de cette démarche, le recours à des outils de collecte de données visuelles permet, d’un côté, d’objectiver les caractéristiques d’un lieu, en en fournissant une description détaillée, mais aussi, d’un autre côté, d’amener au regard des éléments multi-sensoriels (Pink, 2006) qui permettent d’évoquer les relations entre lieu, expérience vécue et communauté(s) (Powell, 2010). L’expérience ethnographique qui résulte de ces présupposés méthodologiques produit des matériaux multiples, incluant cartes imprimées ou dessinées, photographies, vidéos, enregistrement d’entretiens et notes de terrain reprenant dialogues et impressions. Ces matériaux concernent un environnement urbain circonscrit, qui est le quartier entendu comme unité locale et base pour la formation d’intérêts et sentiments partagées, tout comme de modalités diverses de participation à la vie socio-politique (et économique) de la ville (Park, 1915 : 580).

Pratiques, discours et représentations locales entre Hors-Château et Féronstrée

L’espace public constitue un lieu privilégié pour interroger les représentations des individus (Whyte, 1943 ; Miller, 2005 ; Uribellarea, 2013). Habitées et parcourues par une multitude de profils humains différents, les deux rues qui ont fait l’objet principal de nos observations se caractérisent par une diversité culturelle visible et visibilisée, ainsi que par un discours collectif complexe, mêlant la valorisation de l’héritage local avec l’apport de la mixité sociale et culturelle.

Ces représentations et discours sont appréhendées tout d’abord via des observations, à la fois « mobiles » et « statiques ». Mobiles, car pratiquées en déambulant dans les rues et en se laissant saisir par les multiples sollicitations rencontrées : visuelles (les enseignes des magasins, « l’apparence » des gens), sonores (les langues parlées, les discours proférés) ou de l’ordre d’autres aspects de la sensorialité : « les odeurs changent en fonction des types de restauration à côté desquels on passe. […] certaines odeurs sont également accrochées aux passants […] » (extrait du carnet de terrain, 16 mars 2019). Observations statiques, en délimitant davantage une zone d’observation et en prenant le temps de poser le regard (et le corps) à un endroit et sur des objets précis. En résultent des reproductions visuelles composites, qui décrivent les endroits explorés en restituant le caractère hétérogène du quartier. Entre autres, se trouvent dans le quartier des lieux qui mettent en avant la valeur de leur enracinement local, par exemple le Musée de la vie Wallonne, les magasins vendant des produits « 100% liégeois » et du terroir, des souvenirs pour les touristes, ou encore des livres en wallon. L’emploi d’une monnaie locale (le Val’heureux[11]) contribue à caractériser cet enracinement, le couplant à un engagement citoyen contemporain. Cet affichage local se mêle dans le quartier aux spécificités étrangères amenées par les commerces ethniques, qui proposent des produits dits « exotiques », au vu de l’imaginaire qu’ils évoqueraient chez leurs consommateurs. Que ces consommateurs soient des personnes s’associant à certains endroits étrangers de par leur histoire de vie ou voulant en faire l’expérience.

Deuxièmement, interroger certaines personnes se trouvant dans ce quartier, et plus précisément y exerçant une activité professionnelle, permet d’étudier le sens donné au lieu par ses habitants, au travers de la verbalisation de leur expérience et de leur vécu personnels. Les personnes interrogées fournissent leur propre vision de la diversité culturelle du quartier, en estimant l’apport de cette diversité à la dynamique locale. Il est ainsi possible d’appréhender les « changements d’ambiance » perçus : « La rue Féronstrée et la rue Hors-Château, c’est deux salles, deux ambiances, c’est pas du tout pareil. (…) On passe une rue et on est… on n’est plus au même endroit quoi » (extrait d’entretien, 23 mars 2019). Changements d’ambiance qui ne cessent de se produire, dus aux modifications socio-économiques que le déroulement du temps amène au quartier : « La rue Féronstrée est de plus en plus abandonnée, par les commerçants, les clients et la protection policière. Au début de la rue, il y a des magasins mais pas de ‘top qualité’ comparés aux rues aux alentours » (idem). En outre, la diversité culturelle est perçue au vu de la présence dans le quartier de travailleur.euse.s immigré.e.s récemment arrivé.e.s à Liège, et par les modes de communication diversifiés qui s’installent dans les lieux de travail, redéfinissant ainsi des sites historiques à Liège. En est un exemple le bâtiment (ex-couvent des mineurs de Liège) qui accueille non seulement le Musée de la Vie wallonne, mais aussi un restaurant où les employé.e.s sont engagé.e.s grâce à un projet d’économie sociale visant l’insertion professionnelle. La diversité se manifeste aussi dans la clientèle hétérogène des commerces. Dans ce cadre, émerge chez certain.e.s la volonté de façonner une identité partagée comme « sentiment de faire partie du cœur historique » (extrait d’entretien, 23 mars 2019), par exemple en participant à des associations locales de commerçants ou à des activités communes (un marché local mensuel). Tout de même, certains objets amènent un discours composé par le vécu des individus qui en ont fait l’usage : sur le « livre d’or » du Musée de la Vie wallonne sont inscrites les expériences des visiteurs, qui décrivent les sentiments évoqués par les expositions observées, incluant les souvenirs d’enfance pour certain.e.s, les appréciations d’éléments précédemment inconnus pour d’autres.

Pour conclure…

Suivant Calogirou (2005), nous entendons la notion de culture urbaine comme l’ensemble des modèles culturels qu’offre la ville. Le quartier du Centre de Liège est un des lieux où la culture urbaine se manifeste dans sa diversité. Certains commerces et autres bâtiments et sites qui s’y trouvent affichent leurs propres appartenances culturelles, en façonnant ainsi l’espace public comme théâtre (Hannerz, 1985) de la mixité. L’observation de cette cohabitation de modèles culturels différents permet de questionner le vivre ensemble, ainsi que de tenter d’appréhender dans quelle mesure l’échange ou le partage d’éléments convergents à travers la diversité contribuent à le définir. La courte expérience ethnographique qui nous a fourni les matériaux analysés dans cet article ne permet pas de trancher sur la question. Néanmoins, il est évident, comme le souligne également Martiniello (2003 ; 2011), que l’impact de la mixité culturelle sur la définition de la société locale – et les contextes urbains plus particulièrement – ne va pas de soi et dépend largement des réponses sociales, politiques et philosophiques données à la diversification démographique et culturelle des sociétés humaines, ce qui génère, en effet, une variété de formes possibles de multiculturalisme. Ainsi, la ville de Liège – nous incluons ici son administration politique, sa société civile et sa population – se positionne comme le contexte au sein duquel la diversité culturelle s’exprime par l’apport historique – et contemporain – qu’elle fournit au développement socio-économique, politique et culturel de la ville. En témoignent les nombreux événements organisés dans l’espace urbain visant la promotion interculturelle, ainsi que la participation de la population à ceux-ci ; mais aussi les discours institutionnels et les positionnements politiques en soutien aux migrants par exemple, tels que, récemment, l’adhésion à la campagne « Rendons notre commune hospitalière » du Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11), destinée à mettre en avant les droits de tout migrant comme citoyen de l’environnement local.

C’est ainsi que, à notre sens, se façonne un espace urbain propice à la construction d’un vivre ensemble fondé sur la reconnaissance de la valeur ajoutée de la diversité culturelle et dans lequel le sentiment d’une appartenance locale qui anime la population fait converger les intérêts et multiplie les occasions de rencontre entre les individus.

Œuvres citées

- Bousetta, H., Lafleur, J-M. et Stangherlin, G. (2018). Ville multi-inter-culturelle? Discours, pratiques, réalités. In Brahy, R., Dumont, E., Fontaine, P. et Ruelle, C. (dir.) Regards sur la ville. Echanges et réflexions à partir de Liège. Liège: Presses Universitaires de Liège, pp. 69–89.

- Calogirou, C. (2005). Réflexions autour des Cultures urbaines, Journal des anthropologues. Association française des anthropologues, 102‑103, pp. 263‑282.

- Campigotto, M., Dobbels, R. et Mescoli, E. (2017). La pratique du terrain « chez soi », in « Ethnographies du proche. Perspectives réflexives et enjeux de terrain », Émulations-Revue de sciences sociales 22, pp. 7-15.

- Hannerz, U. (1985). Explorer la ville. Paris: Editions de Minuit.

- Martiniello, M. (2011). La démocratie multiculturelle. Citoyenneté, Diversité, Justice Sociale. Paris: Presses de Sciences Po/La Bibliothèque du citoyen.

- Martiniello, M. (2003). The state, the market and cultural diversity, Immigrants & Minorities, 22(2-3), pp. 127-140.

- Miller, D. (2005). Une rue du nord de Londres et ses magasins : imaginaire et usages, Ethnologie française 35(1), pp. 17‑26.

- Park, R.E. (1925). The City: Suggestions for the investigation of human behavior in the urban environment. In Park, R.E., Burgess, E.W., MacKenzie, R.D., Wirth, L. (dir.) The City. Chicago: Chicago University Press, pp. 1-46.

- Park, R.E. (1915). The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City Environment, American Journal of Sociology 20(5), pp. 577-612.

- Pink, S. (2006). The future of visual anthropology: Engaging the senses. New York: Routledge.

- Powell, K. (2010). Making Sense of Place: Mapping as a Multisensory Research Method, Qualitative Inquiry, 16, pp. 539‑555.

- Uribelarrea, G. (2013). Ethnographie de la place Gabriel Péri. Observations d’un espace populaire lyonnais, Les dossiers de la MRIE.

- Whyte, W.F. (1943). Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum. Chicago: University of Chicago Press.

Focus – AlterBrussels

Se promener dans sa propre ville, en franchir les frontières invisibles et pourtant bien réelles, se perdre, lever le nez, marcher pour aller à la rencontre de cet autre Bruxelles – le Bruxelles des autres. En effet, ne dit-on pas « franchir le canal » comme s’il s’agissait du Rubicon ?

Le tourisme alternatif pour casser les idées reçues

AlterBrussels est une asbl fondée en 2013 par des amoureux de Bruxelles et de son patrimoine immatériel, ayant pour but la valorisation de Bruxelles et de sa diversité humaine, parmi les plus riches du globe. Plus de 180 nationalités se côtoient dans nos rues, le monde entier dans une même ville ! Autant d’occasions de découvrir le monde en bas de chez soi. À un jet de pierre de la Grand-Place pourtant, nous nous croisons mais sans jamais (ou presque) nous rencontrer vraiment.

Nous organisons des visites guidées alternatives de Bruxelles. Nous y voyons un moyen de susciter les rencontres et les échanges, parce que nous pensons que de cela découlent la connaissance et, peut-être, la bienveillance mutuelle. Pour ce faire, nous formons des « passeurs de cultures », véritables médiateurs culturels dans un contexte de tourisme alternatif et urbain. La formation est organisée sur plusieurs mois, dans le cadre du projet Européen Migrantour New Roots[12].

Nos visites guidées, en mobilité douce, ont pour objectif de faire connaitre un pan de l’histoire de Bruxelles à travers le prisme de ses migrations et des modifications dans l’espace urbain qui en découlent. Guidées par des personnes ayant elles-mêmes une histoire migratoire, nos visites font le lien entre le passé et le présent. Nous faisons le parallèle entre les réfugiés qui fuient les guerres et la misère contemporaine et d’autres plus illustres, tels Albert Einstein ou encore Victor Hugo, qui ont trouvé à Bruxelles un refuge et qui, à leur tour, modifient la ville dans un mouvement perpétuel. Ces allers-retours dans l’histoire et la valorisation de ce patrimoine humain sont autant d’opportunités de voyager à kilomètre zéro.

Donner la parole à ceux dont l’histoire personnelle résonne avec l’histoire des migrations, être médiateur culturel, jeter des ponts entre les uns et les autres est une valorisation des compétences et des savoir-faire. Tout cela a un formidable impact sur l’estime de soi des passeurs de cultures et contribue à la création d’un nouveau récit et d’un nouveau regard sur le phénomène migratoire. Il s’agit de casser les idées reçues et les stéréotypes liés à la migration.

« Bruegel meets Molenbeek »

En 2019, nous ne pouvions nous résoudre à voir commémorer « le maitre » partout en Belgique, et à ne rien faire ici, alors même qu’une de ses œuvres a justement été réalisée à Molenbeek ! Nous avons donc monté une exposition au cœur de l’église Saint-Jean-Baptiste, co-créée avec des femmes apprenantes Français Langue Étrangère (FLE) de la Maison des femmes de Molenbeek (voir le focus précédent) qui se sont approprié les œuvres de Bruegel et y ont trouvé un écho à leur propre vie.

Nous proposerons prochainement de nouvelles visites guidées et des workshops sur le thème de la citoyenneté et des migrations au public scolaire et extra-scolaire en partenariat avec le Musée BELvue.

Contact :

AlterBrussels@gmail.com

0488 43 69 86

www.alterbrussels.org

Chapitre 3 : Quand Bruxelles se révèle le long de la ligne 27

Par Vincent Delcorps

Il est 9h, et la gare grouille de monde. Des touristes, des fonctionnaires, des employés, des hommes d’affaires… Allant dans tous les sens, suivant chacun sa voie. Les mondes se mêlent. Bienvenue à la Gare du Midi, la troisième gare la plus fréquentée du Royaume.

Ce n’est que quand vous quittez le bâtiment que vous sentez la moiteur. L’été est caniculaire. En cette heure matinale, la fraîcheur a déjà disparu. Les quelques pas que vous faites, vous engourdissent. La ville est plongée dans la torpeur. Les bus De Lijn s’arrêtent pour laisser monter les gens ; les piétons ralentissent pour laisser filer les trams. Machinalement. Sans enthousiasme. Quand vous levez la tête, le ciel est bleu. Mais autour de vous, tout est gris. Du béton. Partout.

La gare du Midi est l’un des nœuds ferroviaires du réseau européen, et cela se sent vaguement. Quelques boutiques-chic tentent de séduire les voyageurs en leur proposant du chocolat belge. Place Victor Horta, l’hôtel Pullman est le quartier général des cadres de passage. Pour une nuit, leurs employeurs devront débourser 99€. Une broutille. Pour eux…

Très vite, pourtant, vous vous rendez compte de là où vous êtes : le quartier du Midi est pauvre, sale. Presque délaissé. Sur des voies de rails de tram s’amoncellent des détritus. Les personnes qui habitent ici comptent parmi les plus précarisées de la Région bruxelloise. La plupart d’entre elles sont locataires. Ne gagnent pas plus de 17.000€ par an. Pour une bonne moitié, elles vivent isolées. La population est aussi plus jeune que la moyenne régionale.

À l’entrée du Boulevard Lemonnier, vous découvrez, attablés, des hommes regardant le temps passer. Autour d’eux, une multitude de snacks et de petits commerces. Utile si vous voulez téléphoner pour pas cher à l’autre bout du monde. Ou savourer une mitraillette… Dans les parages, pas mal de bureaux aussi. Essentiellement occupés par des administrations publiques ou des entreprises ferroviaires. En revanche, pas la moindre société à vocation internationale. Bien conscientes du manque d’attractivité du quartier, les autorités publiques ont commandé un schéma directeur censé modifier son visage aux horizons 2022 et 2030[13]. L’objectif est double : « confirmer » le quartier dans son statut international, et renforcer la qualité de vie au profit de ses habitants. Le travail ne manque pas…

Garnie d’arbres verdoyants, le square de l’Aviation vous offre une parenthèse de verdure et d’histoire. En son cœur trône l’ancien siège de la Prévoyance sociale, une société d’assurances jadis constituée sous l’égide du Parti ouvrier belge. Art déco, le bâtiment abrite aujourd’hui le Centre d’Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines. Sur la place, vous découvrez aussi une sculpture érigée en l’honneur des « forains morts glorieusement pour la patrie ». Et cela tombe bien, car en piquant sur le Boulevard Poincaré, c’est la Foire du Midi qui s’offre à vous. L’incontournable événement donne quelques couleurs à la triste voirie. Mais c’est le matin et tout est fermé : pour obtenir des churros à 2,50€, il vous faudra revenir…

Sur le même boulevard se profile une maison pour sans-abris, récemment ouverte par le Samusocial. Sous le porche ouvert, un homme est couché à même le sol. Le visage recouvert et les pieds à l’air. Sur le bâtiment adjacent, des bannières flambant neuves contrastent avec le gris des façades. C’est le Collège Matteo Ricci ! Il y a quelques temps, les jésuites et quelques-uns de leurs proches ont décidé de créer une nouvelle école. C’est ici qu’elle ouvre ses portes, en septembre 2019. Détonnant : réputés pour leurs établissements d’élite, voilà que les jésuites investissent un quartier populaire. Le défi est de taille : les statistiques montrent que les taux de redoublement sont les plus élevés dans les communes les moins riches. Pierre Bourdieu me revient en tête : « le quartier stigmatisé dégrade symboliquement ceux qui l’habitent »[14]. Pour le quartier du Midi, y a-t-il plus fort signe d’espérance que la création d’une école ?

Je reviens vers la gare et m’engouffre dans le bus 27. Direction Andromède. De Saint-Gilles à Woluwe : c’est une odyssée qui s’annonce. Autour de moi, une femme voilée, quelques touristes, un couple originaire d’Afrique subsaharienne, une jeune fille branchée à son smartphone… Sans doute y a-t-il là des riches et des pauvres. Mais je sais que les plus pauvres ne sont pas là. Car les plus pauvres ne sont pas dans les bus[15]. Ni dans les trams ou les métros. Les plus pauvres ne se déplacent pas dans la ville. Ou si peu. Sans doute parce que le voyage a un coût. Mais plus encore parce qu’il confronte à l’inconnu. Au jugement. À l’hostilité. Loin de chez lui, le plus pauvre ne peut plus s’appuyer sur ses repères habituels ni sur les mécanismes de solidarité dont il a tant besoin. À l’heure de la mobilité triomphante, le plus pauvre est bien l’immobile. Celui qui est captif de son habitat.

Le bus se faufile dans des rues étroites, encombrées par des voitures parquées des deux côtés de la chaussée. « Tout parle dans la ville, les formes architecturales et urbaines dialoguent avec les agents sociaux qui s’y meuvent »[16], écrivaient les sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot après avoir arpenté les rues de Paris. Je me dis que ce doit être la même chose à Bruxelles. Le manque d’air, l’encombrement, la grisaille des murs, le bruit… Tout cela peut-il être de nature à favoriser une quelconque élévation ? J’apprends que, en 2013, 46% des ménages bruxellois se plaignaient de nuisances environnementales (immondices, vitesse des véhicules, vandalisme, manque d’accès à des parcs…)[17]. Certes, la ville est davantage sujette aux nuisances que la campagne. Mais un tel pourcentage me semble tout de même très élevé.

À la Porte de Hal, le 27 traverse le boulevard de Waterloo et s’enfonce dans la rue Haute. Vous voilà dans les Marolles. Le quartier populaire de Bruxelles. Sauf que, au fil des ans, l’acception du terme a changé : le quartier du peuple est devenu un quartier à la mode[18]. Branché. Cher aussi. Derrière les vitres du véhicule, les enseignes défilent. Beaucoup de magasins d’antiquités, des bistrots, un chinois, des tapas… Le côté authentique est toujours là, mais le tout s’est embourgeoisé. Si vous n’avez rien à dépenser, vous n’avez plus grand-chose à faire là. Il faut dire qu’au fil des ans, un nouveau public s’est amouraché du lieu, provoquant une hausse des loyers. Bobos et eurocrates sont désormais chez eux ici. Quant aux autres…

Le Grand Sablon s’annonce. Il rayonne, drapé de ses plus beaux atours. Les plus grands chocolatiers sont là : Wittamer, Marcolini, Godiva, Leonidas… Sans compter les bijoutiers, restaurateurs de luxe et antiquaires. Attablés au « Pain quotidien », quelques diplomates et touristes paressent devant leur croissant. Le bus s’envole ensuite vers la rue de la Régence, qui l’emmène jusqu’à la prestigieuse place Royale. Après avoir viré à droite, il défile sur la place des Palais. Historiquement, c’est ici que les pouvoirs se sont longtemps concentrés. Sur votre droite, trône l’un des plus vastes bureaux du Royaume : celui du chef de l’État. L’homme règne mais ne gouverne pas. Avec plus ou moins de latitude, c’est lui qui nomme les ministres depuis 188 ans. En face de lui, bien au-delà du parc Royal, se trouvent le Parlement et les bureaux du Premier ministre. C’est là que les politiques se font et se défont. La rue Royale, le troisième côté du grand carré, a longtemps abrité le siège de la Société Générale de Belgique, le plus puissant holding que le pays ait compté. Enfin, en face, la rue Ducale héberge l’ambassade des États-Unis et l’Académie Royale de Belgique. Puissances géopolitiques, morales et intellectuelles… Le bus quitte la place des Palais en gagnant la place du Trône. À quelques hectomètres du quartier africain de Matonge se dresse fièrement une statue équestre de Léopold II. Il y a là une cohérence. Sans doute aussi une faute de goût…

Vient le quartier européen. L’Europe ! À qui Bruxelles doit tant. Et à qui Bruxelles a tant donné. Les Bruxellois n’en ont pas toujours profité. Le phénomène est connu : l’arrivée d’expatriés bien rémunérés a provoqué une augmentation des loyers, contraignant tant de citadins à s’en aller. Il n’empêche, pour certains, l’Europe est une véritable aubaine. À l’ombre du Parlement européen, les tenanciers en tous genres l’ont bien compris. Le jeudi soir, c’est sur la « Place Lux » que se tient l’afterwork le plus couru de la capitale…

Alors que vous descendez la rue Belliard, votre regard s’égare vers les abords de Saint Josse-ten Noode. La plus petite commune de Bruxelles regroupe des représentants de 153 nationalités. Et affole les compteurs des statisticiens. C’est là que les habitants vivent le plus serrés. À Saint-Josse, on est comme à Bombay : la densité de population y est plus de 12 fois supérieure qu’à Watermael-Boitsfort. C’est aussi là que le revenu médian est le plus bas : en moyenne, 14.959€ annuellement déclarés, contre 25.394 à Woluwe-Saint-Pierre. C’est encore là que le taux de chômage est le plus élevé : 24% des personnes en âge de travailler ne travaillent pas. Par comparaison, ils sont 9% à Woluwe-Saint-Pierre… C’est enfin là que les élèves du secondaire ont le plus haut taux de redoublement : 38% des jeunes y ont au moins deux années de retard scolaire – pour 11% à Woluwe-Saint-Pierre.

Le bus avance, le but approche. À mille lieues de Saint-Josse, voilà justement Woluwe. Laissant derrière vous les triomphales arcades du Cinquantenaire, vous pénétrez sur la majestueuse avenue de Tervueren. Verdure, fontaine, grandeur… « Il n’y a pas d’espace, dans une société hiérarchisée, qui ne soit pas hiérarchisé et qui n’exprime les hiérarchies et les distances sociales ». Bourdieu, à nouveau… En son temps, c’est Léopold II qui rêva cet axe. Bâtisseur, urbaniste, l’homme avait aussi le goût de la nature : ces milliers d’arbres qui bordent l’avenue, c’est lui qui les a voulus. Le 27 s’arrête au square Montgomery. Dans le bus, plus grand monde. Au fil des arrêts, le véhicule s’est vidé. Vous descendez. Au loin se dresse le Forum Saint-Michel, le nouveau pôle des ignatiens dans la ville. Juste à côté vous devinez le collège du même nom. Encore un établissement jésuite ! Celui auquel les parents de bonne famille aiment à confier leurs enfants…

La rue du Collège Saint-Michel m’emmène vers la rue Liétart, où se trouve le Centre Avec. Il n’est pas 11h, mais j’ai l’impression d’avoir déjà une longue journée derrière moi. Je n’ai pas été loin, mais j’ai le sentiment d’avoir traversé bien des mondes. Bruxelles n’est pas une ville ; c’est une mosaïque. De quartiers distincts. D’univers inégaux. Ce soir, en m’endormant, je me mettrai à rêver d’une ville moins cloisonnée, moins inégale. Plus fraternelle.

Focus – Les Visites de mon Voisin

La ville, c’est l’objet politique par excellence, c’est un lieu façonné par des décisions, des modèles, des migrations. C’est sur cette idée que se sont créés en 2017 « les Visites de mon Voisin », avec à la manœuvre deux jeunes Bruxellois, Vassilia van der Heyden, productrice dans le monde du spectacle vivant, et Gaspard Giersé, historien de l’art et musicien.

Vassilia van der Heyden – « Notre objectif est de proposer une lecture transversale de la ville : histoire, urbanisme, sociologie des quartiers, architecture, dynamiques urbaines… Tous les sujets s’invitent dans nos visites guidées, du moment qu’ils soient pertinents pour comprendre le Bruxelles d’aujourd’hui ».

La ville est une fiction et Les Voisins en font une lecture forcément subjective, en décryptant la propagande qui s’étale dans les rues, en analysant les modèles urbains qui déstructurent la ville, en mettant en évidence la géographie du pouvoir ou les mécanismes de gentrification.

VV – « Notre public est globalement plutôt jeune et urbain, même si parfois un touriste en recherche d’alternatives se perd chez nous. On travaille principalement avec des gens qui vivent à Bruxelles et qui veulent interroger la ville qu’ils parcourent quotidiennement ».

Parmi les visites que Les Voisins proposent, il y a « Les Marolles, quartier subversif » qui retrace l’histoire ouvrière et militante du quartier, « Bruxelles Métropole amnésique » qui interroge le passé colonial belge et les traces physiques qu’il a laissées dans l’espace public, ou encore « Saint-Gilles », avec cette fracture toujours sensible entre le bas industriel et le haut bourgeois.

Gaspard Giersé – « De manière général nous avons tenté de donner un coup de frais au concept de visites guidées. D’abord en osant mélanger des contenus pointus ou politiques avec un ton détendu, parfois drôle, souvent passionné. Ensuite en utilisant WhatsApp pendant les visites, ce qui nous permet d’envoyer des images d’archives ou des documents en temps réel, pendant la visite, et de faire un peu de réalité augmentée. On utilise occasionnellement des montages sonores faits par nos soins pour recréer des atmosphères disparues et créer un procédé immersif ».

En pratique les visites sont lancées très régulièrement, d’avril à octobre, via le site et les réseaux sociaux. Les visites de mon Voisin conçoivent aussi des tours sur mesure pour des associations ou des entreprises, en mettant le focus sur une problématique ou un quartier particulier. L’hiver, les parcours urbains se changent en conférences, et occasionnellement en visites d’intérieurs. Et, parmi les intérieurs dans lesquels nous emmènent les deux voisins, il y a l’Aegidium, au Parvis de Saint-Gilles, un ancien complexe lié à la danse et au cinéma, à l’abandon depuis près de quarante ans.

GG – « C’est un bâtiment absolument fantastique, qui en met plein la vue à tous ceux qui le découvrent. Mais c’est aussi le support d’une certaine histoire des mœurs bruxelloises et du combat que se sont livrés les catholiques et les socialistes au XXe siècle ».

Pour retrouver Les visites de mon Voisin, rendez-vous sur www.lesvisitesdemonvoisin.com et sur la page Facebook. Vous y trouverez aussi des archives étonnantes et des articles, ainsi que les « Fix de mémoire », le versant vidéo du projet : des interviews de vieux Bruxellois qui puisent dans leur albums photos et leur mémoire pour donner à voir un monde disparu.

Chapitre 4 : Des villes plus humaines, une priorité pour l’action publique

Par Antoine de Borman

54% de la population mondiale habite actuellement en milieu urbain. Ce taux pourrait grimper à 66% d’ici 2050. Habiter en ville s’accompagne souvent d’un sentiment de solitude élevé. 70% des citadins en souffrent[19]. L’urbanisation nous permet donc de vivre plus nombreux au sein du même endroit, mais plus seuls… Quel paradoxe ! Au-delà des enjeux de durabilité et des différents modèles urbains (green, smart, villes solaires…), il nous semble que cet enjeu du lien développé entre les habitants est un enjeu fondamental – qui peut d’ailleurs dénouer d’autres difficultés.

C’est la raison pour laquelle nous proposons une nouvelle vision de la ville, axée sur la qualité de vie de ses usagers : la ville reliante, les linking cities. Ce modèle place le développement des liens (entre habitants, avec la nature, entre les générations, entre les quartiers…) au cœur du projet urbain.

Une vision humaine de la ville

L’érection de gratte-ciels, d’autoroutes urbaines, de vastes esplanades a longtemps guidé l’action des urbanistes. Trop souvent toutefois, l’attention portée sur les symboles architecturaux a primé sur une considération plus essentielle : que se passe-t-il entre ces objets d’architecture ? Pour le dire simplement : pourquoi se sent-on bien ou non dans une ville ? À Bruxelles, nous connaissons bien ces ruptures dans la ville : un canal, des autoroutes urbaines, des passages sous voie, des chancres ou des grands ilots de nature industrielle hermétiques qui limitent la porosité de la ville et dès lors les échanges entre ses habitants.

La bonne nouvelle est que les aménagements physiques ont un réel impact sur les comportements, les mentalités et l’interaction des usagers de cet espace. Lorsqu’une cour intérieure apporte intimité et possibilités de rencontre, des solidarités neuves naissent entre les habitants qui entourent cette cour. Si les trottoirs sont élargis et que les rues sont animées, le nombre de passants augmente. Or les usagers modifient avec une rapidité parfois étonnante leurs comportements suite à de nouveaux aménagements.

Pour que l’échelle des aménagements soit respectée, il convient dès lors d’aborder la question sous une approche par quartiers, afin de développer des « villages en ville ». Ces villages urbains, dotés d’une identité propre sont susceptibles de favoriser un sentiment d’appartenance de ses habitants et usagers, et ainsi de développer des solidarités interpersonnelles. Une sociologue strasbourgeoise, Valérie Lebois, a analysé l’impact de ces aménagements[20]. Elle a notamment pu démontrer comment un couple de personnes âgées est resté autonome grâce aux contacts nouveaux développés dans un logement articulé autour d’une cour semi-privative, propice aux bavardages et échanges entre voisins.

Bien sûr, l’émergence d’une dynamique positive entre les habitants et avec les visiteurs extérieurs ne va pas de soi et ne sera jamais automatique. Par contre, la valorisation des espaces extérieurs, publics et semi-publics, le respect de l’harmonie des échelles et la volonté d’éviter les espaces vides entre les bâtiments seront toujours des facteurs qui renforcent l’interaction des habitants et le sentiment de se sentir accueillis par le lieu plutôt que d’en ressortir une forme d’hostilité.

Respecter les échelles

Notre réflexion s’appuie notamment sur l’ouvrage de Jan Gehl, « des villes à échelle humaine »[21]. L’architecte danois nous apprend qu’un critère crucial lorsqu’on aménage les espaces est de respecter l’échelle de l’espace pour qu’il soit adapté à la taille des êtres humains.

Ce respect des échelles doit guider la création de logements. Lorsque des tours d’immeubles de plus de cinq étages sont érigées, les habitants des étages supérieurs ne sont plus reliés à l’espace public, qui devient stérile aux alentours. Les habitants n’interagissent pas entre eux et ne se reconnaissent généralement pas. Pourtant, concilier densité de l’habitat avec ouverture de celui-ci vers l’extérieur est tout-à-fait possible : produire des tours n’est pas la seule manière de densifier l’habitat, dès lors que les tours s’accompagnent également d’espaces vides dans leurs abords. Développer des immeubles de taille modérée permet à leurs habitants de garder le contact avec l’espace public tout en ayant une densité significative dès lors que les espaces entre les immeubles seront diminués.

La cour semi-privative est exemplative d’aménagements créateurs d’intimité tout en étant ouverte sur l’extérieur et donc à tous. Cette démarche s’inscrit totalement dans l’idée des villes passantes, chères à David Mangin[22], l’architecte français célèbre notamment pour le réaménagement des Halles à Paris. Cette démarche s’inscrit à rebours de la multiplication des gated communities et d’espaces privatisés, dont les villes belges ne sont pas immunisées. Cette privatisation de l’espace public favorise, à travers la division de l’espace, les ségrégations sociales. Selon nous, les villages urbains au sein d’une ville reliante doivent permettre d’être traversés de part en part, accessibles à tous. Une réflexion devrait également s’ouvrir sur les intérieurs d’ilot et leur accessibilité depuis l’espace public. Des mécanismes permettant la mise en commun, au moins partielle, des jardins permettrait de renforcer les liens entre les habitants d’un même quartier.

Car les liens de solidarité et d’échange entre les habitants d’un même quartier ne naissent spontanément que si plusieurs conditions sont réunies : la capacité d’identifier où résident les différents habitants (ce qui est rendu plus difficile dans les grands ensembles de logements) ; la capacité de multiplier les moments de rencontre au travers de lieux susceptibles d’accueillir les différents habitants, comme des jardins et espaces verts, mais également au travers d’animations de rue ou de quartier. Ces animations permettent de développer des liens au travers de deux activités universelles : manger et écouter (ou jouer) de la musique.

Mieux aménager les espaces

Bien entendu, il n’y a aucun lien automatique entre les aménagements et les comportements de ces usagers. Mais la capacité à développer des facteurs favorables à l’émergence de comportements plus responsables, plus fraternels, plus conviviaux par l’aménagement des espaces est évidente.

Par ailleurs, cette logique doit s’articuler de manière cohérente avec les autres dimensions de la politique sociale. Ainsi, la mise en place d’une assurance autonomie permettra de développer activement un soutien à l’autonomie de l’ensemble des personnes dépendantes et âgées, par une aide matérielle et concrète (aide à domicile, aide familiale…) quel que soit leur lieu de résidence. Le développement d’un nouveau modèle de maisons de repos, intégré à son environnement et intégrant plusieurs dimensions de vie, tels qu’une crèche, des commerces ou des activités socio-culturelles est également de nature à permettre une meilleure intégration des personnes âgées dans la ville. Un enjeu essentiel, dès lors que le nombre de personnes de plus de 80 ans est amené à augmenter fortement d’ici 2040.

La mobilité, levier immédiat

La mobilité est probablement le levier le plus immédiat auquel on peut faire référence lorsque l’on parle de « ville reliante ». Dans une ville comme Bruxelles ou encore dans certains centres-villes wallons, nous savons combien les difficultés liées à la mobilité peuvent scléroser et freiner les ambitions en matière de qualité de vie. À l’inverse, identifier un ou plusieurs modes de déplacement alternatif à la voiture comme priorité dans le projet urbain est un levier puissant pour nous conduire vers une ville reliante. Ainsi, le vélo occupe encore une part beaucoup trop marginale dans l’ensemble des déplacements. Pourtant, les investissements placés dans l’accroissement de ce mode de transport comportent de nombreux effets positifs, qui dépassent souvent largement les investissements consentis. Ainsi, une cité qui porte son attention sur les déplacements cyclistes sera globalement attentive à l’ensemble des déplacements doux, à la qualité des aménagements urbains. De plus, le recours au mode cyclable a un impact positif sur la santé des usagers, ou encore sur la vitalité des commerces de proximité. Sans compter, naturellement, la diminution des émissions polluantes.

Une mobilité de qualité ne peut dépendre, toutefois, des seuls déplacements doux. Un réseau de transport public de qualité aura non seulement un impact positif sur l’attractivité de la ville, mais permettra également d’assurer un lien plus direct et évident entre des quartiers périphériques et les quartiers centraux.

En matière de mobilité, il n’y a aucune fatalité. Les exemples nous montrent en effet qu’il est possible d’améliorer, parfois rapidement, la situation, pour autant qu’on s’en donne les moyens, qu’on fixe la vision et qu’on assure sa stabilité dans le temps. Et pour autant qu’on assure la cohérence de cette vision de mobilité sur l’ensemble de l’espace urbain.

L’animation des rues est essentielle pour valoriser les déplacements piétons et pour donner une âme riante et vivante à ces villages en ville. Les commerces sont évidemment des acteurs majeurs de cette animation. Ce secteur connait pourtant des difficultés importantes dans les centres d’agglomérations. Dire qu’il n’y a qu’une seule cause à ces difficultés serait évidemment réducteur. Mais la concurrence jouée par les centres commerciaux en dehors des agglomérations est un facteur majeur. Il est temps de prononcer un moratoire sur la création de nouveaux centres commerciaux en dehors des cœurs d’agglomérations, alors même que ces centres sont anachroniques par rapport aux défis environnementaux, de mobilité et d’interactions dans le projet urbain. La vitalité des commerces locaux est également essentielle pour permettre et soutenir l’autonomie des personnes âgées dans leur lieu de vie.

Nous avons tenté ici de démontrer la pertinence du concept de villes reliantes ou « linking cities » pour fonder un projet de ville. Ce concept nous semble en effet plus fécond et riche que d’autres concepts urbains parce qu’il permet d’englober de nombreuses dimensions et de mettre en évidence l’interconnexion entre celles-ci pour la qualité de vie des habitants.

La question est toutefois : comment commencer ? Comment mettre un œuvre un projet qui a une telle ambition, une telle ampleur ?

Les exemples de projets urbains qui nous viennent d’autres villes européennes nous montrent que l’essentiel est avant tout de faire un choix dans la vision de ville à développer, de s’y tenir et de l’installer durablement dans le temps. Ainsi, Groningen a choisi de valoriser l’augmentation des déplacements cyclables. Rennes fait le choix de la participation citoyenne. Berlin articule son développement sur la valorisation de créations artistiques et culturelles. La première étape est avant tout de se créer une identité autour d’une dimension structurante autour de laquelle s’articulent les initiatives. Bruxelles devrait fonder son identité sur ce qui fait à notre estime le plus beau des projets : celui de faire de Bruxelles la ville la plus reliante du monde.

Focus – Atelier de Recherche et d’Action Urbaines

L’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines a fêté ses 50 ans le 9 mai 2019. Issu du mouvement contestataire de mai 68, l’ARAU est fondé en 1969 par des Bruxellois qui revendiquent le droit à la ville. Ils partagent la conviction que l’air de la ville rend libre et qu’il faut se dresser contre toutes les pratiques qui menacent de réduire ce droit. Ses membres entendent vivre en ville et promouvoir l’amélioration de l’environnement urbain par la participation des habitants aux débats. Ce qui suppose un double travail pédagogique de compréhension des mécanismes urbains et d’éducation à la citoyenneté.

L’association porte une vision globale de la ville habitée, dans laquelle les citoyens doivent être investis d’une capacité d’analyse politique de leur environnement et du développement urbain plus largement. Elle entend, par son action de sensibilisation et d’information de la population, mettre à disposition du public les outils nécessaires. Cette action se matérialise à travers la publication d’analyses et d’études, l’organisation de colloques et d’ateliers ainsi que de visites guidées. Ce travail est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre d’un contrat-programme en éducation permanente.

Dans cette perspective, l’ARAU organise, entre autres, des ateliers-débats citoyens. En 2018, ceux-ci ont porté sur le thème de l’amélioration des performances du transport public de surface comme alternative au projet de métro Nord. Deux journées ont été organisées : à Schaerbeek et entre Forest et la Ville de Bruxelles, en passant par Saint-Gilles. À la suite de visites de terrain en matinée, des débats, introduits par des experts, ont permis de définir des propositions qui ont fait l’objet d’une publication sur le site de l’association en 2019. Ce type d’activité a pour particularité d’impliquer les habitants dans ses activités en leur permettant de contribuer, par leurs apports d’expériences et de réflexions, à la coproduction de l’analyse des projets urbains.

Des visites guidées sur des thèmes plus généraux sont également proposées au public dans le cycle « les midis de la ville » avec pour but d’expliciter, dans l’espace public, certains concepts-clés des débats sur l’aménagement de la ville : la Bruxellisation, le façadisme, la reconversion du patrimoine, la piétonisation, la spéculation immobilière, le pastiche… L’ARAU organise aussi régulièrement des visites guidées de formation pour des publics spécifiques, comme par exemple dans le cadre d’une collaboration avec FORM@XL, organisme ixellois d’insertion socio-professionnelle.

Pour l’ARAU, la ville se construit par l’approfondissement de la démocratie urbaine et de la participation possible de tous les habitants de la Ville-Région à tous les enjeux, au-delà de la sphère locale. Tous les projets intéressent tous ceux qui s’y intéressent. Le grand chantier, c’est celui de l’accroissement de la démocratie. Il est à la portée de Bruxelles car c’est une ville qui dispose des compétences et des ressources nécessaires.

Plus d’infos sur https://www.arau.org/ ou par mail via info@arau.org Téléphone : 02 219 33 45

Facebook : Arau asbl

Conclusion

Les contributions figurant dans cette étude nous font découvrir la complexité des composantes de la ville – ou plus exactement de chaque ville avec ses particularités, dans son aujourd’hui comme dans son histoire. Elles mettent en évidence combien le vivre ensemble y est une question majeure, que quiconque a en vue le bien commun se doit de traiter avec soin. Elles nous font aussi entrevoir qu’une autre ville serait effectivement possible.

Relevons quelques points importants.

Une ville, c’est tout d’abord un espace topographique avec ses particularités – relief (plaine, collines pentues ou non), rivières, bois, etc. – qui au cours du temps seront conservées pour leur valeur propre et leurs avantages ou modifiées pour contrecarrer leurs inconvénients… à juste ou moins juste titre. Et c’est un espace peuplé d’habitants, aux caractères homogènes ou diversifiés (socialement, culturellement, etc.), qui ont à vivre ensemble : riches, pauvres, anciens et nouveaux arrivants… – Bruxelles et Liège en témoignent abondamment. Une ville, c’est évidemment un espace construit, de manière adéquate ou non, marqué par l’histoire dont il s’agit de voir ce qu’il convient de conserver ou non…

Il faudrait aussi prendre en compte les fonctions ou rôles assumés dans ou par la ville : administratif, économique, artistique, culturel, éducationnel, sanitaire… Et j’en passe. Ce constat, si bref soit-il, suffit à rappeler combien la gestion d’une ville est complexe et engage des options humaines importantes. Nous ne nous étonnerons pas de la façon dont, avec beaucoup de justesse, le Robert définit l’ « urbanisme » : « l’ensemble des arts et des techniques concourant à l’aménagement des espaces urbains en fonction des données démographiques, économiques, esthétiques en vue du bien-être humain et de la protection de l’environnement »[23].